Historias víricas (II): El primer rastreador

Querido Teo:

La creencia fundamental sobre la enfermedad hasta el desarrollo de la ciencia actual era que, si conseguías librarte de los malos olores, te librabas también de las enfermedades. Cuando Felipe II de las Españas mandó cortar todas las flores de los rosales de El Escorial y enviarlas a los hospitales madrileños, creía luchar contra una epidemia. La malaria, mal aire, y las máscaras de los médicos venecianos en su lucha contra la peste lo confirmaban. Hasta el siglo XX, en las ciudades se acumulaban los excrementos; sus ríos y lagos estaban viscosos y las personas bebían y lavaban la ropa en un líquido marrón y putrefacto. Las epidemias se atribuían a los miasmas (el aire pestilente) hasta que una persona comprendió que la teoría de los miasmas tenía el punto débil de que carecía de base. El hombre no sólo se dio cuenta, lo demostró, pero no consiguió que nadie le hiciera el menor caso. Se llamaba John Snow.

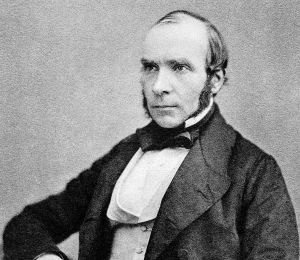

Snow nació en Inglaterra en 1813, en una familia modesta, lo que le hizo ser casi el único de los médicos que comprendió que las condiciones de vida de los pobres eran lo que los hacía más vulnerables. Nadie antes había abordado las epidemias con esa falta de prejuicios, y tardarían mucho en hacerlo. Snow se convirtió en uno de los anestesistas más destacados de su tiempo, cuando la anestesia era aún una práctica experimental, un asunto tan delicado que provocó una especialización exclusiva. Snow y otros colegas atrevidos mataron a más de un paciente, ya que la muerte y otras consecuencias menos graves eran de lo más habitual. Aun así, Snow recibió en su casa de Londres un mensaje de palacio. Se lo reclamaba para que administrase cloroformo a la reina Victoria durante el parto de su octavo embarazo.

Snow nació en Inglaterra en 1813, en una familia modesta, lo que le hizo ser casi el único de los médicos que comprendió que las condiciones de vida de los pobres eran lo que los hacía más vulnerables. Nadie antes había abordado las epidemias con esa falta de prejuicios, y tardarían mucho en hacerlo. Snow se convirtió en uno de los anestesistas más destacados de su tiempo, cuando la anestesia era aún una práctica experimental, un asunto tan delicado que provocó una especialización exclusiva. Snow y otros colegas atrevidos mataron a más de un paciente, ya que la muerte y otras consecuencias menos graves eran de lo más habitual. Aun así, Snow recibió en su casa de Londres un mensaje de palacio. Se lo reclamaba para que administrase cloroformo a la reina Victoria durante el parto de su octavo embarazo.

El cloroformo se había descubierto hacía sólo seis años, era claramente peligroso… y utilizarlo simplemente para ayudar a la reina a afrontar los dolores de un parto, pareció algo descabellado. Snow no dudó en administrar cloroformo, ni entonces ni después, pero dedicaba gran parte de su tiempo a comprender de dónde provenían las enfermedades. No le parecía lógico que el cólera se ensañara con algunos barrios mientras pasaba por alto otros. Si el cólera fuese consecuencia de un ambiente enrarecido, pensaba, ¿por qué los habitantes de barrios colindantes que respiraban el mismo aire, tenían porcentajes de infección tan distintos? Además, si el cólera se trasmitía por el olor, los poceros, los "hombres de los excrementos" y todos los que trabajaban con basura humana, tendrían que ser las víctimas más frecuentes. No era así.

El logro de Snow fue no sólo comprender la causa del cólera, sino recopilar evidencias de un modo científicamente riguroso, y publicar, ante el más completo de los desprecios, uno de los documentos más importantes del siglo XIX. Hizo mapas detallados que mostraban la distribución exacta de las víctimas del cólera, y descubrió que los patrones eran de lo más absurdos e intrigantes. Por ejemplo, el Hospital Bethlehem, el famoso manicomio de Londres, no registraba ni una víctima, mientras que los vecinos de las calles próximas habían caído en grandes cantidades. Snow comprendió que la única diferencia estaba en que el hospital tomaba el agua de un pozo en sus terrenos, mientras que las personas de los alrededores se abastecían de los pozos públicos. De la misma manera, los habitantes de Lambeth bebían agua que llegaba a través de un sistema de cañerías procedente de fuentes limpias de las afueras de la ciudad, mientras que los del vecino Southwark bebían agua que procedía directamente del contaminado Támesis.

Snow publicó sus descubrimientos en 1849, demostrando un vínculo evidente entre el cólera y el agua contaminada por heces humanas. Nadie le hizo caso y las epidemias siguieron avanzando hasta que, en 1854, un brote especialmente virulento golpeó el Soho. En un solo barrio en los alrededores de Broad Street murieron en diez días más de 500 personas, lo que convirtió el suceso, como Snow destacó, probablemente en el caso más devastador de mortalidad repentina de toda la Historia. El patrón de mortalidad presentaba anomalías sorprendentes. Una de las víctimas había muerto en la zona de Hampstead y otra en la de Islington, a kilómetros de distancia del Soho. Snow se desplazó hasta el lugar donde habían vivido las dos víctimas y empezó a entrevistar a familiares y vecinos.

Resultó que a la víctima de Hampstead le gustaba tanto el agua de Broad Street que cargaba con ella regularmente hasta su casa. Snow se enteró de que la había bebido poco antes de caer enferma. La víctima de Islington era su sobrina, que había estado visitándola y también la había bebido. Snow, al trazar un mapa con la localización de los casos vio que se arracimaban en torno a una bomba de agua en Broad Street. Había dado con el culpable.

Resultó que a la víctima de Hampstead le gustaba tanto el agua de Broad Street que cargaba con ella regularmente hasta su casa. Snow se enteró de que la había bebido poco antes de caer enferma. La víctima de Islington era su sobrina, que había estado visitándola y también la había bebido. Snow, al trazar un mapa con la localización de los casos vio que se arracimaban en torno a una bomba de agua en Broad Street. Había dado con el culpable.

Un pozo negro y una bomba de suministro de agua potable en contacto por una rotura. La bomba de Broad Street fue clausurada, y con eso se puso fin al brote. Pero la situación no tuvo remedio, no podía tenerlo, hasta que hubo un suministro de agua corriente procedente de una zona libre de contaminación. Fue una lección para todas las ciudades de Europa, aunque tardaron mucho en aprenderla. A pesar de todas las evidencias, las conclusiones siguieron siendo rechazadas. Una investigación parlamentaria, formada por "expertos", concluyó declarando que se trataba de una simple creencia de Snow.

Hoy es difícil apreciar hasta qué punto resultaban inoportunos y radicales los puntos de vista de Snow. Muchas autoridades lo detestaban y Lancet, la publicación con más prestigio, apoyó la conclusión de que tenía intereses con empresas dedicadas a actividades que expulsaban «vapores pestilentes, miasmas y repelentes abominaciones de todo tipo».

Hoy es difícil apreciar hasta qué punto resultaban inoportunos y radicales los puntos de vista de Snow. Muchas autoridades lo detestaban y Lancet, la publicación con más prestigio, apoyó la conclusión de que tenía intereses con empresas dedicadas a actividades que expulsaban «vapores pestilentes, miasmas y repelentes abominaciones de todo tipo».

Snow murió de una apoplejía repentina en pleno Gran Hedor, como llamaría The Times al verano en que las temperaturas y la putrefacción obligaron a cerrar las escuelas y suspender las sesiones del Parlamento. Tenía solo 47 años. Nunca consiguió hacer valer sus ideas. Su muerte pasó prácticamente desapercibida. Tal vez en Oxford, tan repleto de clasicistas, alguno recordara que Dante coloca en uno de sus círculos infernales a los ingratos.

Carlos López-Tapia