"Marty", 70 años de la consagración de lo ordinario

Querido primo Teo:

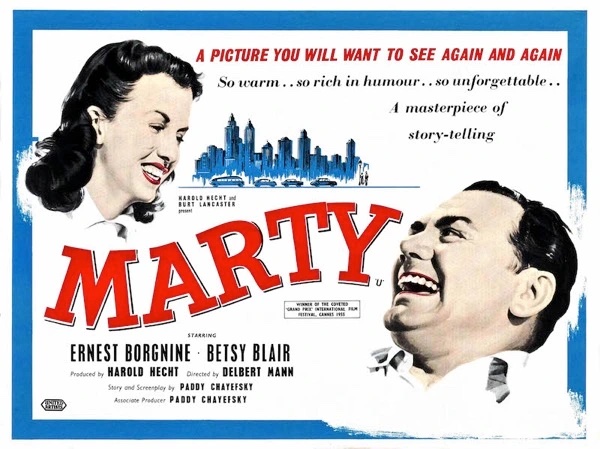

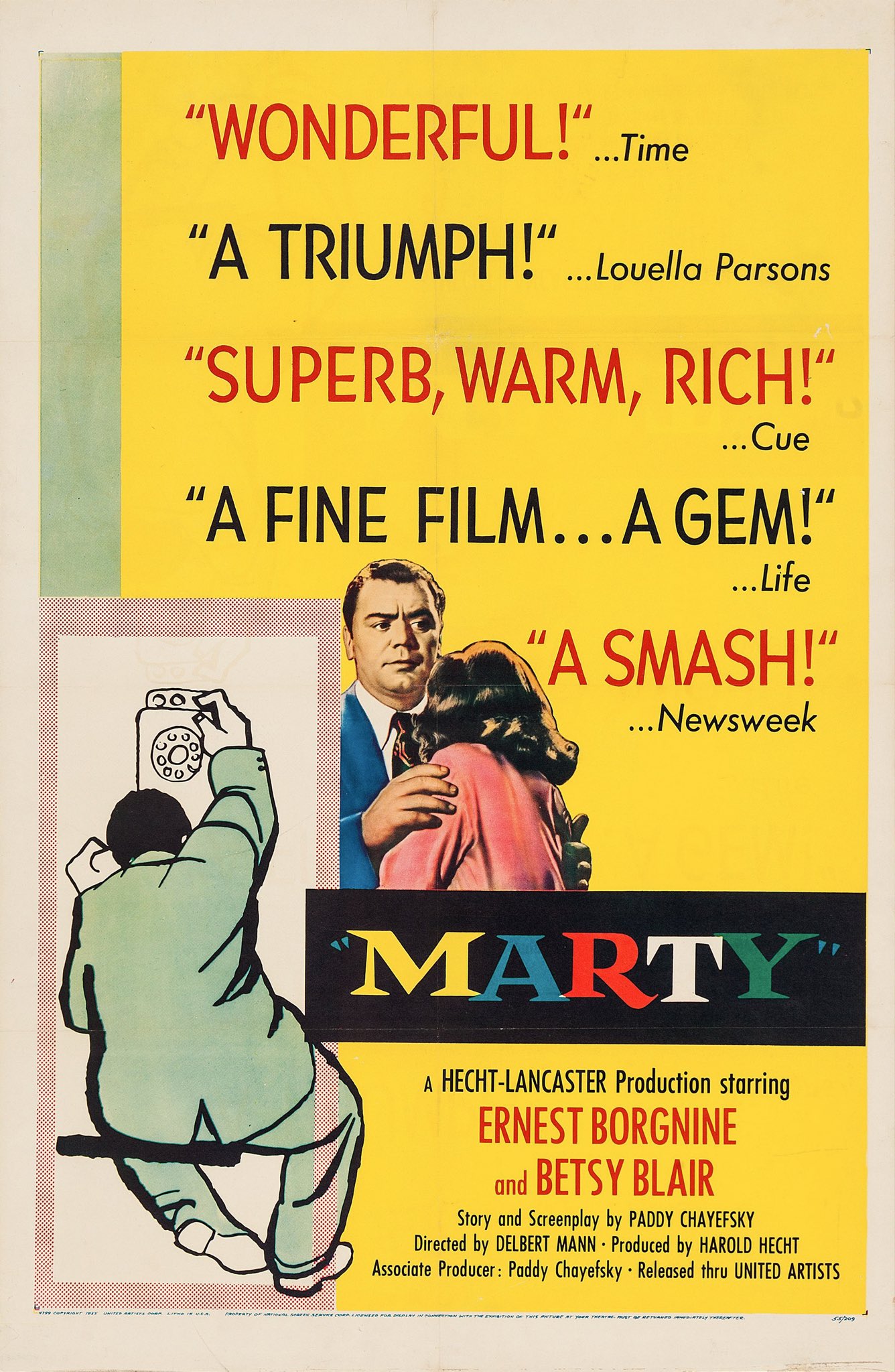

“Marty” de Delbert Mann es una luminosa anomalía en la historia del cine de Hollywood. Una obra modesta en su forma, sin estrellas de relumbrón ni fuegos artificiales narrativos que, sin embargo, logró una hazaña extraordinaria: cautivar por igual a la crítica internacional, al público y a la propia industria. Esta pequeña joya, nacida de la televisión y trasladada con sutileza a la gran pantalla, conquistó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1955 y se alzó con cuatro premios Oscar: mejor película, dirección, actor (para la entrañable interpretación de Ernest Borgnine) y guión (firmado por el brillante Paddy Chayefsky). Su impacto no fue estruendoso, pero sí hondo y duradero. “Marty” demostró que lo íntimo, lo cotidiano, incluso lo aparentemente trivial, podía alcanzar una fuerza emocional equiparable (o superior) a la de los relatos grandilocuentes. En su sencillez residía su verdad y, en esa verdad, un espejo inesperado para toda una generación de espectadores.

El origen de “Marty” se remonta a la pequeña pantalla, donde comenzó su andadura como un telefilm emitido en 1953 dentro del prestigioso espacio de la NBC "The Philco Televisión Playhouse". Fue allí donde Paddy Chayefsky, dramaturgo comprometido con la verdad emocional y las tensiones de la vida cotidiana, rindió un sentido homenaje al hombre común a través de Marty Piletti, un carnicero italoamericano del Bronx. Marty, con 34 años a cuestas, vive atrapado en una rutina gris, marcado por la soledad, el desánimo y la constante presión familiar para casarse.

El origen de “Marty” se remonta a la pequeña pantalla, donde comenzó su andadura como un telefilm emitido en 1953 dentro del prestigioso espacio de la NBC "The Philco Televisión Playhouse". Fue allí donde Paddy Chayefsky, dramaturgo comprometido con la verdad emocional y las tensiones de la vida cotidiana, rindió un sentido homenaje al hombre común a través de Marty Piletti, un carnicero italoamericano del Bronx. Marty, con 34 años a cuestas, vive atrapado en una rutina gris, marcado por la soledad, el desánimo y la constante presión familiar para casarse.

Su encuentro con Clara, una maestra también acostumbrada a moverse por los márgenes de la atención social, desencadena una historia de ternura, inseguridad y dignidad compartida. La dirección del proyecto recayó en Delbert Mann, uno de los realizadores formados en la incipiente “escuela catódica”, que haría de la televisión un laboratorio narrativo para nuevas voces. Rod Steiger, entonces un rostro en ascenso surgido en el Actors Studio, encarnó a Marty con una mezcla de vulnerabilidad y contención que ya dejaba entrever su talento.

En una época dominada por el glamour prefabricado de los grandes Estudios, Paddy Chayefsky se desmarcó con una propuesta radical por la autenticidad. Su escritura era directa, sensible, casi documental. Dialogaba con la tradición del realismo social norteamericano, cercana a voces como las de Clifford Odets o Arthur Miller, aunque desprovista de la grandilocuencia del teatro político. Chayefsky se detenía en lo mínimo, en lo inadvertido: su terreno era el del detalle humano, la ternura de los fracasados, la dignidad oculta en lo banal.

En una época dominada por el glamour prefabricado de los grandes Estudios, Paddy Chayefsky se desmarcó con una propuesta radical por la autenticidad. Su escritura era directa, sensible, casi documental. Dialogaba con la tradición del realismo social norteamericano, cercana a voces como las de Clifford Odets o Arthur Miller, aunque desprovista de la grandilocuencia del teatro político. Chayefsky se detenía en lo mínimo, en lo inadvertido: su terreno era el del detalle humano, la ternura de los fracasados, la dignidad oculta en lo banal.

Delbert Mann, por su parte, desarrolló un estilo despojado de artificios, basado en la contención y la observación empática. Más que timidez, lo suyo era una forma de delicadeza narrativa, casi pudorosa. Dejó que la historia respirara, que los silencios adquirieran el peso de las palabras no dichas, y mantuvo su cámara cerca de los personajes, como un testigo invisible que no juzga ni interfiere. Esa humildad formal, lejos de ser una limitación, se convirtió en una de sus mayores virtudes: un gesto de respeto hacia los personajes y hacia el espectador.

“Marty” conectó con fuerza tanto con la crítica como con el público porque supo captar con delicadeza la verdad emocional de personajes que rara vez ocupaban el centro del relato. Seres tímidos, socialmente torpes, que vivían en los márgenes del ruido y el espectáculo. El telefilm fue, en su momento, un acontecimiento: televisión, sí, pero también vida. Una mirada honesta a los silencios, a las esperas, y a esos anhelos modestos que, por lo general, no encuentran espacio en la ficción.

La transición de “Marty” de la televisión al cine no habría sido posible sin la implicación decisiva del actor Burt Lancaster, quien, desde su productora Hecht-Lancaster, apostó por llevar esta historia íntima a la gran pantalla. Para muchos, la participación de Lancaster, estrella consolidada del "star system", podía parecer un gesto contradictorio, pero su intervención fue clave para preservar la esencia del proyecto. Lejos de imponer fórmulas comerciales o diluir el guión de Paddy Chayesky, supo reconocer que la verdadera fuerza de “Marty” residía en su modestia, en esa humanidad desprovista del artificio que le daba autenticidad y profundidad.

Gracias a su respaldo, Delbert Mann, entonces ajeno a la maquinaria del cine, pudo conservar el tono sobrio y contenido que definía al material original. La implicación de Lancaster no fue sólo estratégica; también tuvo un valor simbólico. Representó un puente entre el Hollywood clásico y una sensibilidad narrativa emergente, más íntima, social y realista, que comenzaba a abrirse paso en los márgenes de la industria.

La versión cinematográfica de “Marty” no contó finalmente con Rod Steiger, protagonista del telefilm original, debido a su negativa a aceptar las cláusulas contractuales impuestas por los productores, quienes pretendían vincularlo a futuros proyectos. En su lugar, fue elegido Ernest Borgnine, un actor hasta entonces encasillado en papeles secundarios (a menudo rudos o poco amables) en consonancia con un físico alejado de los cánones del galán hollywoodiense.

Sin embargo, “Marty” le ofreció su primer gran papel protagonista, y Borgnine lo convirtió en una interpretación inolvidable. Con una honestidad desarmante, Borgnine dio vida a Marty sin caer en el sentimentalismo. Su actuación es torpe, vulnerable, profundamente entrañable. En sus silencios, en sus gestos encorvados y miradas esquivas, se adivina el retrato de toda una generación de hombres modestos, educados para reprimir sus emociones, que sueñan con ser amados pero no saben cómo pedirlo. Su Marty Piletti no suplica compasión: simplemente existe, con su ternura callada y su deseo silencioso de ser visto.

En la versión televisiva de “Marty”, el papel de Clara fue interpretado por Nancy Marchand, una actriz de gran sensibilidad que, años más tarde, alcanzaría una notable popularidad gracias a su participación en la serie “Lou Grant” (1977-1982) y, ya en el ocaso de su carrera, brillaría con intensidad en “Los Soprano” (1999-2001), donde encarnó a la imponente madre de Tony. Marchand podría haber retomado el papel en la adaptación cinematográfica, pero el destino tenía otros planes. Betsy Blair, actriz de talento sutil y carrera interrumpida por razones ideológicas, mostró un fuerte interés por encarnar a Clara en la gran pantalla.

Blair había sido víctima directa del macartismo: sus simpatías marxistas, más intelectuales que militantes, bastaron para que su nombre fuera incluido en la lista negra de Hollywood. Durante años, quedó relegada al margen de la industria, con ofertas cada vez más escasas y la amenaza constante del olvido. Su regreso fue posible, en parte, gracias a la influencia de su entonces esposo, el célebre Gene Kelly, quien utilizó su peso en la industria para presionar a la United Artists y garantizarle a Blair la oportunidad de audicionar. Su elección no fue sólo un acto de justicia con una actriz de talento, sino también un pequeño gesto de resistencia contra la paranoia ideológica que asfixiaba a Hollywood en aquellos años.

La interpretación de Blair aportó a Clara una mezcla de vulnerabilidad, contención y dignidad silenciosa, lo que le valió una candidatura al Oscar a la mejor actriz de reparto. Su belleza no respondía a los cánones habituales, y eso la hacía aún más cercana, más real. Junto al Marty de Borgnine, conformó una pareja profundamente humana, que se reconocía en el desencanto, la timidez y el deseo de ser amados sin tener que transformarse para merecerlo. El casting de “Marty”, en ese sentido, tuvo una dimensión política soterrada pero poderosa: reivindicar a los cuerpos y voces que no solían ocupar el centro de la narrativa, ya fuera por razones estéticas, sociales o ideológicas. La elección de Blair fue un acto de reparación, artística y moral, que añadió a la película una capa más de autenticidad y compromiso con lo invisible.

“Marty” logró una conexión inesperada y profunda con el gran público, convirtiéndose no sólo en un éxito crítico, sino también en un fenómeno en taquilla. Fue una de esas raras ocasiones en las que la sensibilidad del espectador coincidía con la honestidad de la propuesta artística. La película, que había sido producida con un presupuesto modesto de apenas 343.000 dólares, recaudó más de tres millones en su año de estreno, una cifra considerable que la convirtió en una de las producciones más rentables de la temporada. Su éxito desmintió la noción, todavía dominante en la época, de que el cine debía apoyarse en el glamour, las grandes estrellas y las superproducciones para conquistar al público.

La clave estaba en la mirada. Delbert Mann y Paddy Chayefsky, ambos forjados en la televisión en directo, llevaron a Hollywood una sensibilidad nueva: íntima, realista, centrada en los diálogos, los silencios y los pequeños gestos cotidianos. Con “Marty”, demostraron que lo aparentemente insignificante podía contener una verdad emocional más potente que cualquier relato épico. Este giro narrativo y estético no pasó desapercibido para la industria: el éxito de la película abrió una puerta para que los Estudios empezaran a prestar atención a los talentos emergentes de la televisión, hasta entonces considerada un medio menor. Fue, en cierto modo, el inicio de un intercambio fecundo entre la pantalla pequeña y la grande.

“Marty” también hizo historia en el circuito de los grandes festivales. Fue la primera película en ganar en solitario la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar a la mejor película, una doble hazaña que evidenció su resonancia tanto en el ámbito internacional como en el estadounidense. Una década antes, “Días sin huella” de Billy Wilder había logrado algo similar, aunque compartiendo el máximo galardón en Cannes con otros títulos notables de 1945, como “Breve encuentro” de David Lean y “Roma, ciudad abierta” de Roberto Rossellini. Desde entonces, sólo dos películas más han logrado esa rara simbiosis entre la élite de Cannes y la Academia de Hollywood; “Parásitos” de Bong Joon-ho y “Anora” de Sean Baker.

El triunfo de “Marty” en Cannes (donde se premió su humanidad sin artificio, su honestidad emocional y su mirada limpia sobre los afectos) ayudó a consolidar su prestigio internacional y a revalorizar las llamadas "historias mínimas" dentro del marco del gran espectáculo estadounidense. Su éxito no solo derribó prejuicios estéticos, también simbólicos. La noche de los Oscar consagró esa revolución silenciosa. Delbert Mann ganó como mejor director, Paddy Chayefsky como guionista, y Ernest Borgnine como mejor actor.

La victoria de Borgnine, que se impuso a figuras tan consolidadas como Spencer Tracy (“Conspiración de silencio”), Frank Sinatra (“El hombre del brazo de oro”), James Cagney (“Quiéreme o déjame”) y el mítico James Dean (“Al este del Edén”), supuso algo más que un reconocimiento individual: fue la coronación del hombre común frente a los mitos del celuloide. En su rostro ancho, sus dientes separados y en sus gestos torpes, el público no encontró una estrella, sino a sí mismo.

La huella de “Marty” en la historia del cine no se desvaneció con su éxito inmediato. Al contrario, su eco se extendió a lo largo de las décadas, inspirando a otros cineastas a explorar la belleza de lo ordinario y a conceder protagonismo a personajes marginados por los estándares de la narrativa dominante. Su influencia es visible, por ejemplo, en “El apartamento” (1960) de Billy Wilder, otra joya que apostó por la intimidad y la soledad urbana, centrada en un hombre gris que busca amor y dignidad en un entorno deshumanizado. Como “Marty”, “El apartamento” equilibraba melancolía y ternura, y también logró la doble corona del Oscar a la mejor película y el reconocimiento crítico internacional.

Del mismo modo, “Rocky” (1976) de John G. Avildsen retomó la figura del antihéroe de clase trabajadora: un hombre sin grandes aspiraciones que encuentra su propósito en un gesto de amor propio, no necesariamente en la victoria. Rocky Balboa, como Marty Piletti, no busca la gloria, sino la posibilidad de ser visto, respetado, amado. Ambos son ejemplos de un cine que pone el foco en los que rara vez tienen voz, alejándose del brillo habitual del "star system" para abrazar la imperfección como forma de verdad.

La vigencia de “Marty” también se percibe en películas más recientes que han sabido actualizar su sensibilidad. En “Frances Ha” (2012), Noah Baumbach y Greta Gerwig retratan a una joven inadaptada emocional, atrapada en una etapa difusa de la adultez, que no encaja en los moldes convencionales de éxito ni en las expectativas afectivas. La película, al igual que “Marty”, se detiene en los gestos más pequeños, en los momentos en apariencia irrelevantes, para extraer de ellos una profunda resonancia emocional.

Incluso en el terreno de la comedia comercial, la estela de “Marty” persiste. “Virgen a los 40” (2005) de Judd Apatow convierte la historia de un hombre socialmente torpe, emocionalmente inmaduro y afectivamente virgen, en una reivindicación del afecto sincero y la aceptación de uno mismo. Aunque el tono es decididamente distinto, el núcleo es similar: la ternura de quien no sabe cómo amar pero que desea hacerlo con todo el corazón.

En un tono más estilizado pero profundamente emparentado en lo emocional, “Embriagado de amor” (2002) de Paul Thomas Anderson se presenta como una sofisticada reinterpretación contemporánea de ese mismo arquetipo: un hombre solitario, emocionalmente frágil, que anhela el amor como una forma de redención íntima. La película explora, al igual que “Marty”, el dolor del aislamiento y la belleza de los vínculos improbables. Adam Sandler, en un registro inédito para muchos, ofrece una interpretación que captura la torpeza, la violencia contenida y la ternura desesperada de quienes se sienten incapaces de encajar.

En esta genealogía de la melancolía y el afecto sincero se inscribe también “Fallen leaves” (2023) del finlandés Aki Kaurismäki. Bajo su estilo lacónico y minimalista, se encuentra una sensibilidad profundamente deudora de “Marty”. Como la obra de Delbert Mann, “Fallen leaves” retrata a dos seres solitarios, trabajadores anónimos, socialmente invisibles, que encuentran una esperanza improbable en el amor compartido. No hay épica en su encuentro: sólo una flor, una mirada, un gesto torpe de alguien que, aun desengañado, decide esperar. El Helsinki de Kaurismäki, con su música de vinilo y sus bares de karaoke desangelados, podría ser el Bronx de “Marty” transfigurado por la poesía nórdica. En ambos casos, lo que importa no es el entorno, sino el temblor íntimo de dos personas que, en mitad de la desolación, se reconocen. “Fallen leaves” no imita a “Marty”, pero recoge su legado con devoción: cree, como Chayefsky, que la ternura es una forma de resistencia y que lo ordinario puede contener la forma más pura de lo sublime.

En todos estos casos, “Marty” funciona como un punto de origen, una semilla de honestidad emocional plantada en el corazón de Hollywood que, de forma intermitente pero persistente, ha dado frutos en distintas generaciones. Su legado no se mide sólo en premios, sino en la apertura de un espacio narrativo para los inadaptados, los invisibles y los silenciosos. Hoy, más que nunca, esa mirada humilde y compasiva sigue siendo una brújula ética y estética para un cine que, cuando se atreve a mirar de cerca, descubre que en lo pequeño habita lo universal.

“Marty” no sólo es una película entrañable; es también un manifiesto silencioso sobre la dignidad de lo cotidiano. En un Hollywood acostumbrado a fabricar sueños deslumbrantes, irrumpió con la verdad simple de una cita fallida, una madre posesiva, una pista de baile desangelada. Su mayor audacia fue renunciar al artificio para abrazar lo común. Allí donde otros buscaban épica, “Marty” encontró humanidad. La historia de un carnicero tímido que se atreve a imaginar que merece amor sigue conmoviendo porque apela a una necesidad esencial: ser vistos tal como somos, con nuestras inseguridades, nuestras torpezas, nuestros anhelos pequeños pero profundos.

“Marty” no sólo es una película entrañable; es también un manifiesto silencioso sobre la dignidad de lo cotidiano. En un Hollywood acostumbrado a fabricar sueños deslumbrantes, irrumpió con la verdad simple de una cita fallida, una madre posesiva, una pista de baile desangelada. Su mayor audacia fue renunciar al artificio para abrazar lo común. Allí donde otros buscaban épica, “Marty” encontró humanidad. La historia de un carnicero tímido que se atreve a imaginar que merece amor sigue conmoviendo porque apela a una necesidad esencial: ser vistos tal como somos, con nuestras inseguridades, nuestras torpezas, nuestros anhelos pequeños pero profundos.

No hay en “Marty” giros espectaculares ni diálogos memorables por su ingenio que exijan ser esculpidos en mármol. Lo que hay es algo más difícil de conseguir: autenticidad. Que una película tan modesta haya logrado un reconocimiento internacional tan abrumador no sólo es una anomalía feliz; es una prueba de que el cine, incluso en su engranaje más industrial, puede albergar ternura, silencio y verdad. Y quizá por eso, setenta años después, seguimos volviendo a “Marty” no para admirarla, sino para encontrarnos.

Mary Carmen Rodríguez