La Palma de Oro, cuando el Festival de Cannes premia lo inolvidable

Querido primo Teo:

Desde su fundación en 1946, el Festival de Cannes ha trascendido su imagen de escaparate europeo del glamour para convertirse en uno de los espacios más influyentes y provocadores del cine mundial. Año tras año, su selección oficial (y en especial su codiciada Palma de Oro) ha funcionado como un sismógrafo sensible a las corrientes estéticas, políticas y culturales que atraviesan el arte cinematográfico. No sólo ha premiado películas que definieron a sus generaciones, sino que también ha consagrado obras que reescribieron las reglas del lenguaje audiovisual, desafiaron estructuras de poder o ensancharon los márgenes de lo visible y lo narrable. Proponemos un recorrido por algunas de las ganadoras más emblemáticas del certamen: cintas que, al ser distinguidas en su momento, no sólo capturaron el pulso de su época, sino que ayudaron a esculpir la memoria viva del séptimo arte.

"El tercer hombre" (1949) de Carol Reed, ambientada en la Viena devastada tras la Segunda Guerra Mundial, ofreció una lección magistral de estilo y contenido que resonó más allá de las fronteras del cine negro. En un momento en que Europa se recuperaba de la tragedia bélica, la película capturó con maestría el desconcierto y la desconfianza que permeaban la sociedad de la posguerra.

A través de un claroscuro expresionista que marcó el tono visual del film, Reed no sólo subrayó la oscuridad moral que envolvía a la ciudad, sino que, mediante un relato cargado de ambigüedad, llevó al espectador a cuestionar la naturaleza de la verdad y la justicia. La presencia de Orson Welles, con su enigmático y cautivador personaje, se convirtió en uno de los íconos más perdurables del cine "noir", un arquetipo de la corrupción y la traición.

La película, ganadora del Gran Premio (precursor de la Palma de Oro), no sólo consolidó la fórmula del cine negro europeo, sino que sentó las bases de un cine que, desde sus primeros años, sería premiado por su capacidad de integrar forma y contexto histórico en una relación íntima y profunda. Cannes, al galardonar “El tercer hombre”, dejó claro que reconocería aquellas obras que, más allá de su innovación formal, reflejaran las inquietudes sociales y políticas de su tiempo, marcando el inicio de una tradición de premios que, a lo largo de las décadas, harían del Festival un foro privilegiado para el cine que interroga el alma humana en momentos de crisis histórica.

A mitad de los años cincuenta, "Marty" (1955) de Delbert Mann sorprendió al mundo con una ternura contenida que desbordaba autenticidad. En un contexto cinematográfico dominado por las gestas más grandes que la existencia procedentes de Hollywood, esta historia de un carnicero solitario del Bronx encontró su fortaleza en la sencillez de la vida cotidiana.

A través de una trama que retrataba las inseguridades, los deseos y las frustraciones de un hombre común, “Marty” se distanció de la convencionalidad del cine de Estudio, abrazando un estilo de narrativa más intimista y realista. El minimalismo emocional con el que abordó el tema de la soledad y el amor, lejos de resultar limitado, le otorgó una profundidad inusitada. En lugar de recurrir a las grandes escenas de drama, la película encontró su poder en los pequeños gestos, en los silencios, en las miradas.

Este enfoque no sólo le permitió conectar de manera inmediata con el público, sino que concibió una nueva sensibilidad cinematográfica, más centrada en la humanidad y menos preocupada por las distorsiones de la ficción hollywoodense. “Marty” recibió la Palma de Oro en Cannes y, más tarde, se alzó con varios premios Oscar, consolidando la llegada de una corriente realista y humanista que pondría a los personajes comunes y sus luchas emocionales en el centro del cine.

Este giro en la narrativa marcó el inicio de una era donde las historias de individuos marginales o aparentemente triviales serían celebradas, y mostró que la épica podía encontrarse en las cosas más pequeñas de la vida, desafiando las grandes producciones y los cánones del cine comercial de la época.

"Orfeo negro" (1959) de Marcel Camus transformó el mito griego de Orfeo y Eurídice en una vibrante celebración del carnaval de Río de Janeiro, fusionando la tragedia clásica con el fervor de la cultura afrobrasileña. La película no sólo adaptó el relato mítico, sino que lo reimaginó en un contexto social y cultural específico, creando una atmósfera única que fusionaba la belleza del sufrimiento humano con la efervescencia del Carnaval, el evento más emblemático en el Brasil popular. La música, con la inconfundible sonoridad de la samba y la bossa nova, se convirtió en un elemento esencial, no sólo como acompañamiento, sino como vehículo de la narrativa misma, marcando el pulso de una historia donde el amor, la muerte y la trascendencia se mezclaban en un torbellino de emociones.

“Orfeo negro” inauguró una nueva mirada global sobre el cine, en la que el sur del mundo comenzó a ocupar un lugar privilegiado en el escenario internacional. A través de sus colores vibrantes y su poesía visual, la película abrió camino a un cine que se alejaba de las convenciones europeas o estadounidenses, y miraba hacia nuevas formas de narrar, más arraigadas en las tradiciones locales y las realidades sociales de América Latina.

Si bien en años posteriores la película fue criticada por su enfoque exótico y simplista hacia la cultura afrobrasileña, “Orfeo negro” cumplió un papel fundamental en visibilizar un Brasil profundo, rico en contradicciones y raíces, que hasta entonces no había tenido una representación tan destacada en el cine mundial. Este éxito internacional también preludió el nacimiento del Cinema Novo, un movimiento cinematográfico que, a partir de la década de los 60, redefiniría la manera de abordar las problemáticas sociales y políticas de Brasil y de América Latina.

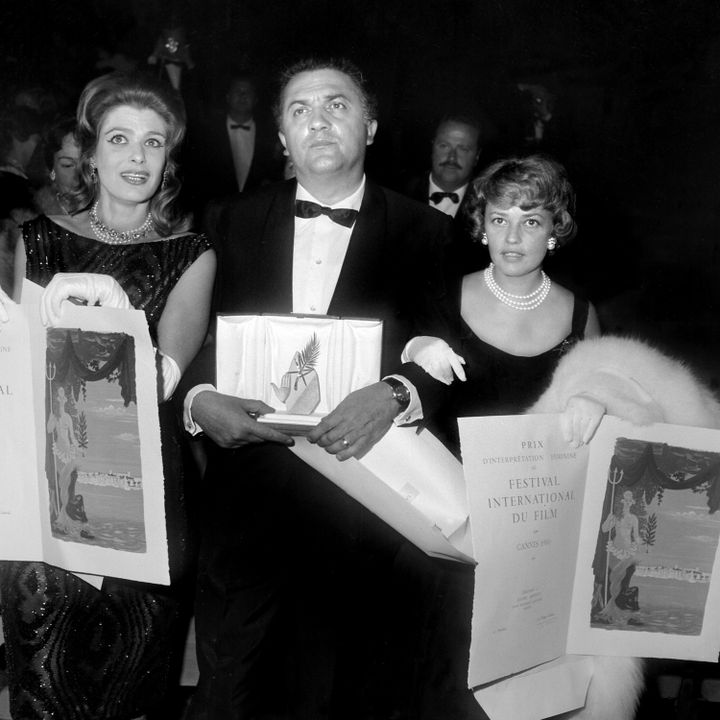

Un año después, "La dolce vita" (1960) de Federico Fellini se erigió como el manifiesto definitivo de la desilusión moderna, un retrato de la Roma decadente y el vacío existencial que se apoderaba de la sociedad occidental en plena posguerra. A través de una estructura narrativa que desbordaba las convenciones tradicionales, Fellini llevó al cine una visión caótica, fragmentada y casi onírica del exceso y la alienación. En lugar de seguir una línea argumental estricta, la película se despliega en episodios que, como destellos de una vida superficial, se cruzan y entrelazan sin una resolución clara, lo que reflejaba la crisis espiritual y moral de la época.

Con su despliegue de fiestas interminables, personajes desorientados y una búsqueda insaciable de placer en medio de un vacío existencial, “La dolce vita” expuso las tensiones entre la imagen pública y la soledad interna, una reflexión sobre la incapacidad de hallar sentido en un mundo saturado de hedonismo. Fellini, con su estilo visual único, empleó una narrativa disonante, cargada de símbolos y referencias culturales, que desbordó los límites del cine clásico y abrió las puertas a una nueva forma de cine donde lo lírico y lo abstracto prevalecían sobre la estructura lógica. La película no sólo fue un éxito de crítica, sino también un fenómeno cultural que capturó el espíritu de una era marcada por la desorientación y la crisis de valores.

Cannes, al premiar “La dolce vita” con la Palma de Oro, celebró un cine que no temía arriesgarse, que desbordaba la pantalla y retaba al público a enfrentarse con la realidad incómoda de su tiempo. La obra de Fellini, con su mezcla de surrealismo y crítica social, demostró que el cine podía ser mucho más que entretenimiento: podía ser un reflejo perturbador, pero también poético, de las contradicciones y vacíos de la sociedad moderna.

Pocas películas generaron tanto escándalo como "Viridiana" (1961) de Luis Buñuel, una obra que se convirtió en un golpe directo a las estructuras sociales y religiosas de su tiempo. Coproducida por España y México, y rodada clandestinamente bajo la vigilancia del régimen franquista, la película no sólo desafió las convenciones del cine, sino que atacó sin piedad las instituciones que sostenían la moral y la cultura del momento. Con un guión lleno de provocaciones, Buñuel desmontó la caridad cristiana, mostrando su hipocresía a través de la historia de una joven novicia que, tras recibir una herencia, intenta llevar a cabo una obra de caridad, sólo para ser confrontada con la corrupción moral y sexual que subyace en su entorno.

La película desnudó la represión sexual, la moral burguesa y la falsa pureza de las instituciones religiosas, subrayando la desconexión entre los valores espirituales y las conductas humanas reales. El pasaje más célebre, en el que los mendigos recrean una parodia de la Última Cena, fue un acto de desafío brutal, no sólo contra la Iglesia, sino contra las normas establecidas de la sociedad. Esta escena, cargada de ironía y crítica, desató una furia en España, donde la película fue inmediatamente censurada.

La Palma de Oro otorgada a “Viridiana" no fue únicamente un reconocimiento a su valentía estética y narrativa, sino un acto de resistencia política. Al premiar la película, Cannes se alineó con una tradición de cine incómodo, de vanguardia y de provocación, que no sólo cuestionaba las normas sociales, sino que desafiaba abiertamente el poder. En un momento en que el régimen franquista aún mantenía su control autoritario, este gesto de Cannes se convirtió en una afirmación del derecho a la libertad de expresión y del cine como una herramienta para cuestionar las injusticias y el autoritarismo.

“Viridiana" no sólo incomodó a España, sino que, al ser premiada, dejó en claro que Cannes sería un espacio para aquellas obras que, a través de la incomodidad, pudieran ofrecer una visión más cruda y verdadera del mundo.

"El gatopardo" (1963) de Luchino Visconti llevó el cine histórico a una nueva dimensión, elevándolo a la categoría de arte total, donde la forma y el contenido se fusionan en una sinfonía visual que trasciende el tiempo y el espacio. Basada en la célebre novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la película retrata el ocaso de la aristocracia siciliana en el siglo XIX, un momento crucial en la historia de Italia, marcado por la unificación y los profundos cambios sociales y políticos. Sin embargo, Visconti no sólo capturó la historia en su superficie, sino que, con su mirada de maestro, exploró los conflictos internos de una clase que ve su poder desvanecerse ante la llegada de nuevas fuerzas sociales.

La melancolía que impregna la película se hace palpable en cada fotograma. Con una puesta en escena impecable, los intrincados decorados, los trajes y la luz juegan un papel esencial en la creación de una atmósfera que parece estar destinada a desaparecer, como la aristocracia misma que se retrata. La mítica secuencia del baile, donde se entrelazan los movimientos de los personajes en una coreografía de despedida, se convierte en un réquiem visual que encapsula la muerte de una era y la resistencia emocional de aquellos que, aunque conscientes de su decadencia, intentan aferrarse a su antiguo esplendor.

Visconti, marxista y aristócrata a la vez, tejió una película que es, en su esencia, una elegía. No sólo reflexiona sobre el fin de una clase social, sino que también establece un complejo juego entre la nostalgia por un pasado glorioso y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades políticas. En “El gatopardo”, la política y la nostalgia bailan juntas en ese último vals, donde las viejas tradiciones se encuentran con la inevitabilidad del cambio, y la aristocracia se ve obligada a rendirse ante el surgimiento de nuevas fuerzas.

Con una riqueza simbólica inigualable, la película no sólo documenta un momento histórico, sino que, a través de su tratamiento visual y emocional, captura la universalidad del proceso de transformación social, haciéndola una obra maestra que sigue resonando a lo largo de las décadas.

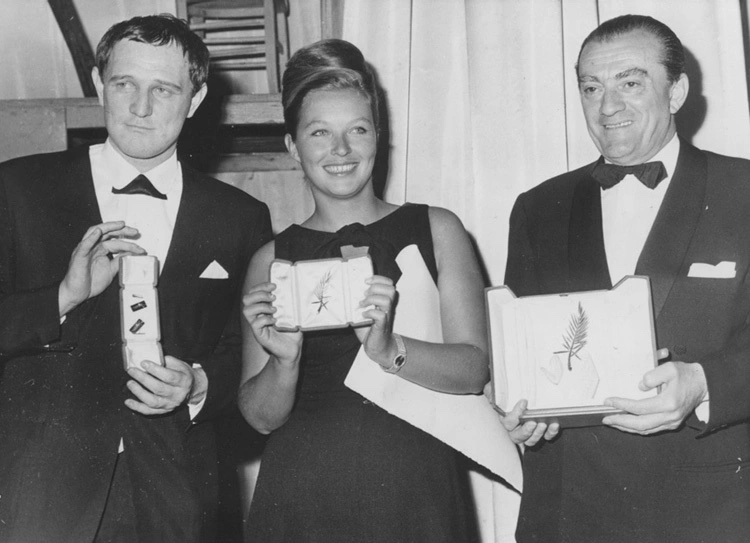

"Un hombre y una mujer" (1966) de Claude Lelouch supuso una auténtica bocanada de aire fresco para el cine romántico, transformando un relato sencillo en un fenómeno universal, lleno de elegancia y emoción contenida. La película se desmarcó de las convenciones del cine romántico de la época al optar por una estructura fragmentada, que refleja la naturaleza incierta y compleja del amor. La historia, aparentemente sencilla, cuenta la relación entre dos personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, se desenvuelve con una frescura y naturalidad que la convierten en un retrato atemporal de la vulnerabilidad humana.

Uno de los recursos más innovadores de la película fue su uso alternado del color y el blanco y negro, lo cual no sólo añadía una dimensión visual fascinante, sino que también servía como metáfora de los contrastes emocionales de los protagonistas. La transición entre estos dos estilos cinematográficos parece reflejar la oscilación entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza, entre lo antiguo y lo nuevo en el amor. Esta dualidad formal ofreció una profundidad emocional que pocas cintas románticas habían logrado hasta ese momento, combinando la belleza estética con un enfoque narrativo atrevido.

La inolvidable música de Francis Lai, cuyo tema principal se convirtió en un himno de la década de los 60, dotó a la película de una atmósfera única. La melodía, suave y evocadora, se entrelaza perfectamente con las emociones de los personajes, transformando lo que podría haber sido una historia trivial en una experiencia cinematográfica sensorial y profundamente humana.

Con “Un hombre y una mujer”, Cannes demostró que lo popular también podía alcanzar la cima, siempre que estuviera narrado con la sensibilidad necesaria y un riesgo formal que rompiera los límites del cine convencional. Lelouch, al ofrecer una visión tan auténtica y emotiva del amor, mostró que el cine no sólo era un medio de entretenimiento, sino también una vía para explorar las complejidades de las relaciones humanas. Al premiar esta película, el Festival subrayó su disposición a reconocer obras que, sin perder su conexión con el público, desafiaran las normas y ofrecieran algo verdaderamente innovador. “Un hombre y una mujer” no sólo marcó un hito en el cine romántico, sino que, con su delicadeza y su audacia, redefinió lo que podía lograr el cine popular al ser tratado con verdadera maestría.

"La conversación" (1974) de Francis Ford Coppola se adentró en los rincones oscuros de la paranoia tecnológica, capturando la atmósfera opresiva y desestabilizadora de la era post-Watergate. La película, con su impecable manejo del suspense y la tensión psicológica, no sólo reflejó la ansiedad de una época marcada por el escándalo político, sino que también prefiguró una de las mayores preocupaciones del mundo moderno: el control, la vigilancia y la erosión de la privacidad.

Gene Hackman, en un papel inolvidable como Harry Caul, un espía obsesionado con su trabajo y atrapado en una red de culpa y obsesión, lleva al espectador a un viaje claustrofóbico hacia la alienación. La figura de Caul, un hombre que vive en la sombra, separado emocionalmente de todos los que lo rodean, se convierte en un reflejo del aislamiento moderno, donde la tecnología, lejos de conectar, separa a los individuos. Lo realmente innovador de “La conversación" es el papel central del sonido. En un film donde las escuchas ilegales son el motor narrativo, el sonido no sólo sirve como un recurso técnico, sino que se convierte en un protagonista en sí mismo.

Coppola utiliza el ruido, los susurros, las distorsiones y las grabaciones para sumergirnos en la paranoia del protagonista, quien pierde el control sobre lo que escucha y, a su vez, sobre su propia vida. El diseño sonoro, con su intensidad casi palpable, es crucial para construir la tensión, haciendo de la película una experiencia sensorial que va más allá de la simple narrativa visual.

El premio otorgado a “La conversación” en Cannes no sólo celebró una obra maestra del thriller psicológico, sino también un retrato sombrío y visionario del aislamiento moderno, de cómo la tecnología, en lugar de liberar, puede encerrar al individuo en una cárcel invisible. La película anticipó inquietudes que se volverían aún más pertinentes en la era digital, donde la vigilancia, la información y la constante exposición se han convertido en parte de la vida cotidiana. En este sentido, “La conversación” no sólo fue un producto de su tiempo, sino una obra que resuena de manera inquietante y relevante hoy en día, cuando la privacidad se ha convertido en un bien escaso.

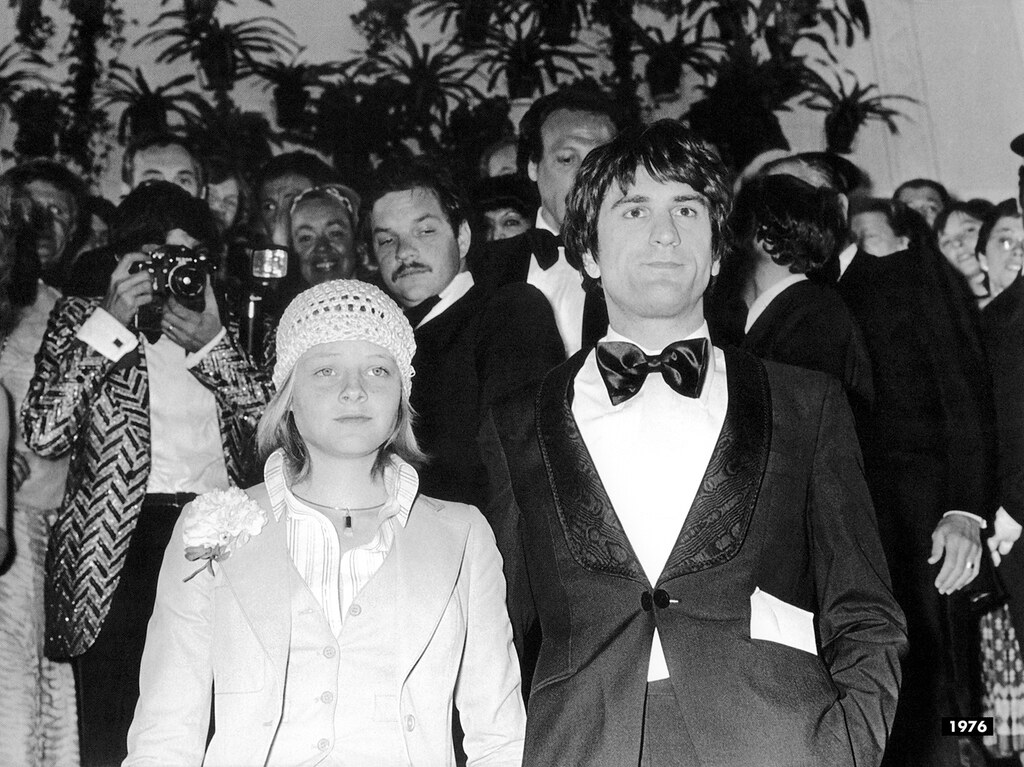

Dos años después, "Taxi driver" (1976) de Martin Scorsese dinamitó el Festival con un retrato tan crudo y perturbador que no sólo conmocionó al público, sino que se convirtió en un hito en la historia del cine. La película nos presenta a Travis Bickle, un ex combatiente de Vietnam, un hombre fracturado y solitario que se convierte en vigilante en las calles de Nueva York, sumergido en un mundo de violencia, desesperanza y alienación. A través de una actuación visceral de Robert De Niro, Travis se convierte en un antihéroe complejo, atrapado entre su trauma y su deseo de redención, pero también de destrucción.

La violencia contenida de “Taxi driver” no es sólo un espectáculo de sangre, sino una manifestación de la furia interna de un hombre que no encuentra un lugar en la sociedad, mientras sus demonios se agrandan en la oscuridad de su mente. El erotismo inquietante que se despliega a lo largo de la película, especialmente en la relación con Betsy (Cybill Shepherd), se convierte en una metáfora de la deshumanización, donde el deseo no es sólo un impulso físico, sino un reflejo de la desconexión emocional y el vacío existencial del protagonista.

El film captura la alienación masculina en su forma más desoladora, mostrando un mundo donde los hombres, especialmente los que han regresado de la guerra, son despojados de su humanidad y lanzados a una jungla urbana llena de caos y desesperación. Travis Bickle, con su mirada fija y su creciente paranoia, se convierte en un símbolo inquietante de la crisis de identidad de América en la postguerra de Vietnam.

Cannes no premió sólo una película, sino una herida abierta en el corazón de América, una obra que expuso los horrores de la sociedad estadounidense de la época: la violencia, el abandono de los veteranos, la falta de empatía y el vacío existencial de una nación que aún lidiaba con las secuelas de la guerra. “Taxi driver” no sólo se convirtió en un icono cinematográfico, sino en un grito visceral que dio voz a los marginados, a los perdidos, a aquellos que se ven reflejados en un sistema que los olvida. Al premiar esta película, el Festival de Cannes reconoció no sólo la maestría de Scorsese, sino una radiografía feroz de una sociedad rota, que aún resuena con fuerza en la cultura contemporánea.

Durante los años 80 y 90, el Festival de Cannes amplió su mirada, dirigiendo su atención hacia cinematografías emergentes y nuevas sensibilidades que reflejaban realidades globales cada vez más diversas. Este período marcó un giro hacia una mayor apertura al cine no occidental, y el certamen se convirtió en un punto de encuentro para narrativas frescas y rupturistas, tanto en términos estilísticos como temáticos.

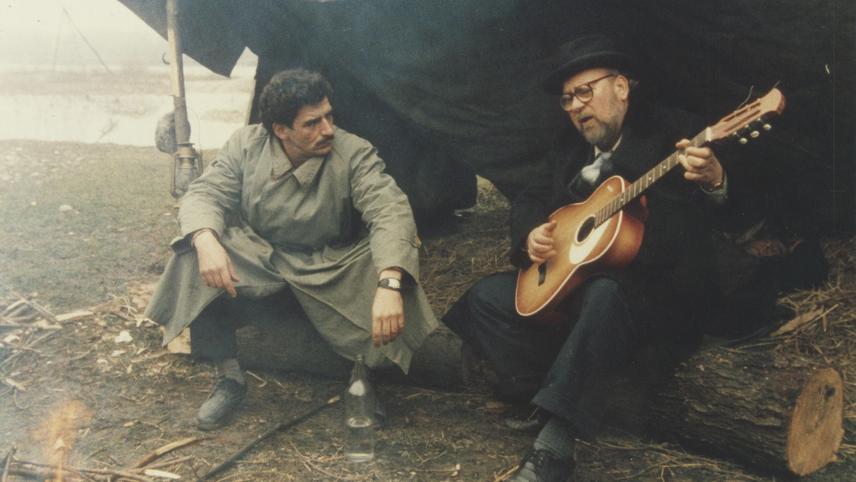

"Papá está en viaje de negocios" (1985) de Emir Kusturica emergió como una obra clave que combinaba la ironía y la ternura para abordar las complejidades de la represión yugoslava bajo el régimen comunista. A través de una estética exuberante, que fusionaba lo surreal con lo cotidiano, Kusturica tejió una fábula familiar en la que los personajes, atrapados en un sistema político opresivo, buscaban redención a través del amor y el deseo.

Su mirada, a la vez crítica y cálida, fue un retrato personal de los efectos de la guerra y la represión, pero también un canto a la vida misma, con sus absurdos y contradicciones. Cannes celebró este enfoque único, otorgándole la Palma de Oro como un reconocimiento al cine de autor que se atrevía a explorar la vida bajo regímenes totalitarios con humanidad y humor.

"París, Texas" (1984) de Wim Wenders trajo una reflexión profunda sobre el exilio, tanto físico como emocional, a través de los ojos de un hombre perdido en un paisaje estadounidense vasto y desolado. Wenders, con su característico enfoque melancólico, pintó un retrato de la soledad y la desconexión, mientras su protagonista, interpretado por Harry Dean Stanton, emprendía un viaje de reencuentro con su pasado.

La película, profundamente visual, utilizó los paisajes áridos y las atmósferas suspendidas para reflexionar sobre el dolor del exilio y la búsqueda de redención, tanto personal como social. “París, Texas” se convirtió en una de las obras más influyentes del cine europeo de los años 80, al ofrecer una visión poética y desgarradora del desarraigo.

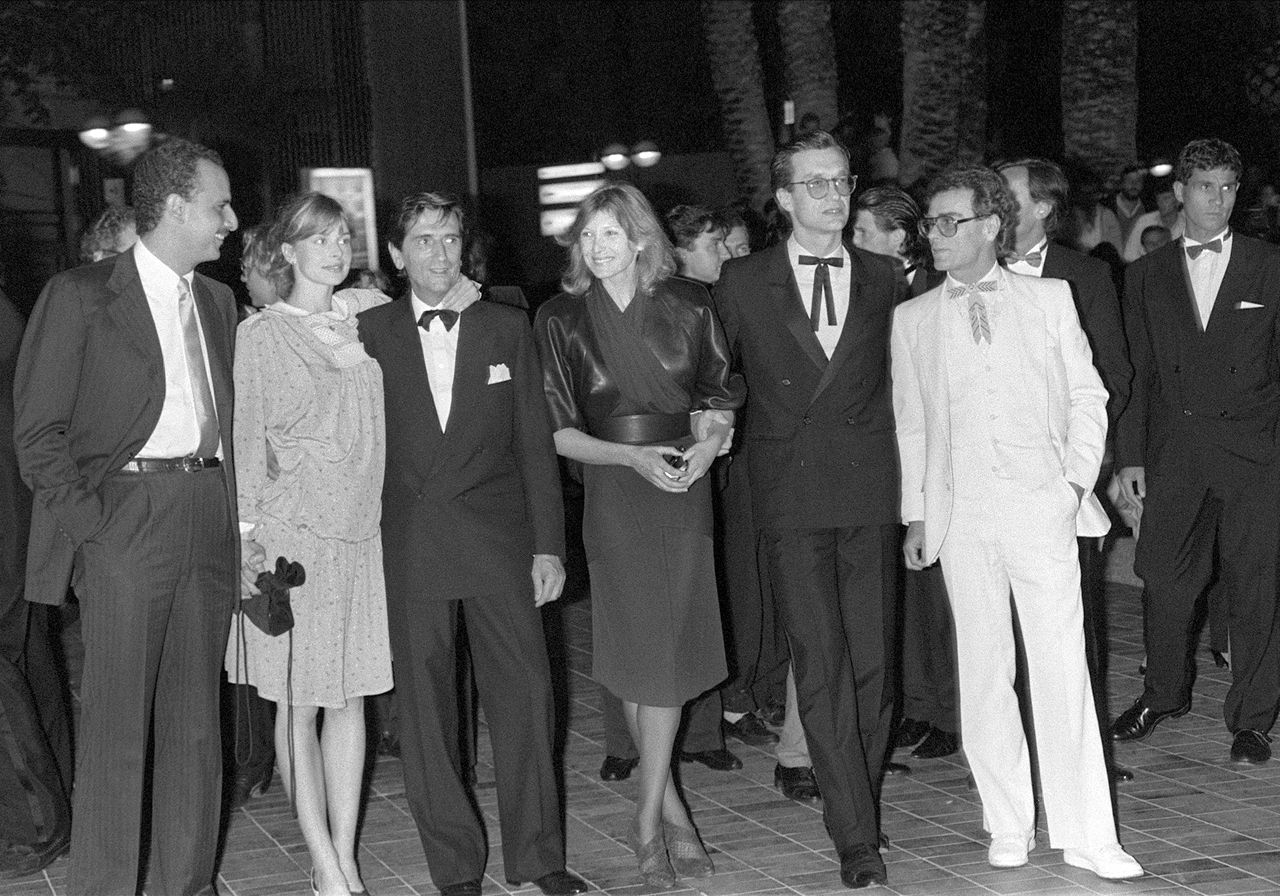

Por su parte, “Sexo, mentiras y cintas de vídeo” (1989) de Steven Soderbergh irrumpió en el panorama cinematográfico con un enfoque minimalista y provocador que marcaría el inicio de una nueva era en el cine independiente. La película, con su estilo de bajo presupuesto y su apuesta por la confidencia emocional, exploró las complejidades de las relaciones humanas, la intimidad y la traición. Soderbergh, con una estructura narrativa que descompuso los límites entre la ficción y la realidad, presentó un cine de confesión que se apoyaba en las sutilezas y los gestos más que en los diálogos grandilocuentes.

Al ser galardonada con la Palma de Oro, “Sexo, mentiras y cintas de vídeo” inauguró un movimiento "indie" que no sólo revitalizó el cine estadounidense, sino que también llevó a Cannes a abrazar nuevas formas de contar historias, más cercanas a las tensiones y vulnerabilidades del individuo.

Cannes no sólo amplió su horizonte hacia nuevas cinematografías, sino que reconoció la necesidad de mirar más allá de las convencionalidades del cine comercial, abrazando relatos que profundizaban en la psicología humana, los traumas sociales y las realidades de un mundo cada vez más globalizado.

"Pulp Fiction" (1994) de Quentin Tarantino irrumpió en la escena cinematográfica como una explosión de frescura y transgresión. Desarticulando las convenciones del relato clásico, Tarantino introdujo una narrativa fragmentada que jugaba con el tiempo y el espacio, desafiando al espectador a ensamblar piezas de una historia no lineal. La violencia estilizada, cargada de referencias pop y diálogos memorables, no sólo impactó por su contenido, sino también por la forma en que lo presentó: con una mezcla de irreverencia, humor negro y una subversión constante de los géneros.

La película se erigió como la consagración del cine posmoderno, fusionando lo culto con lo "kitsch", lo callejero con lo metanarrativo, y reinventando el lenguaje cinematográfico. En “Pulp Fiction”, las influencias del cine de serie B, las películas de culto y la cultura pop de los años 70 se mezclaban con la sofisticación narrativa, creando un estilo único que rompía con las estructuras tradicionales del cine clásico. Su éxito en Cannes validó una nueva forma de hacer cine: una que no temía ser irónica, autoconsciente y, a veces, provocadora, pero que, al mismo tiempo, recontextualizaba y celebraba la historia del cine con una mirada moderna.

Al premiar a “Pulp Fiction”, Cannes no sólo reconoció el talento de un director joven y audaz, sino que también celebró un cine que reflejaba el espíritu de una época, marcada por el exceso de información, la saturación de imágenes y la diseminación de significados a través de los medios. Tarantino logró capturar la esencia de la posmodernidad, en un momento en que las fronteras entre el arte elevado y el entretenimiento popular eran difusas, y donde el cine comenzaba a abrazar su capacidad para ser a la vez un producto cultural y un objeto de reflexión crítica.

Ya en el siglo XXI, la Palma de Oro continuó premiando obras que desafiaban los límites convencionales del cine. "Bailar en la oscuridad" (2000) de Lars Von Trier, con su audaz mezcla de musical y drama psicológico, llevó el género a un extremo emocional desgarrador. A través de la historia de una inmigrante checa que sueña con un futuro mejor para su hijo, Von Trier no sólo exploró la lucha por la redención, sino que también desafió la estructura del musical tradicional, sumergiendo al espectador en una experiencia visceral e insoportable.

La película combinó el brillo del musical con la tragedia personal, creando una atmósfera claustrofóbica y perturbadora que se quedó grabada en la memoria colectiva del cine contemporáneo. Fue una de las obras más arriesgadas de su director, reconociendo la tensión entre la belleza de la forma y la dureza del contenido.

"El pianista" (2002) de Roman Polanski también obtuvo la Palma de Oro, destacándose como un testimonio de la resistencia humana durante el Holocausto. Polanski, quien sobrevivió a la ocupación nazi en Polonia, ofreció una visión sombría pero profundamente conmovedora de la persecución y la supervivencia a través de la historia de un pianista judío en Varsovia.

La película se caracteriza por su contención abrumadora, donde el silencio y la sutileza se imponen a la grandilocuencia. Al evitar los clichés del cine sobre la Segunda Guerra Mundial, Polanski creó una narrativa íntima y empática, centrada en el individuo y su lucha por conservar la humanidad en un mundo desmoronado por el odio y la violencia.

Más adelante, "4 meses, 3 semanas, 2 días" (2007) fue otra película que demostró la capacidad del cine para abordar temas sociales complejos y dolorosos con una crudeza sin concesiones. Ambientada en la Rumanía comunista, la película narra la historia de dos jóvenes que buscan interrumpir un embarazo ilegal, enfrentándose a la represión, la burocracia y las condiciones inhumanas del sistema.

Mungiu utilizó un estilo realista y desapasionado para retratar el horror de un aborto clandestino, sin embellecer ni suavizar la dolorosa realidad. La película se convirtió en un llamado a la reflexión sobre los derechos reproductivos, el control estatal y la opresión del individuo, y su premio en Cannes subrayó la capacidad del cine para transformar una historia personal en una poderosa crítica política y social.

"Amor" (2012) de Michael Haneke ofreció una visión brutalmente honesta del final de la vida, despojando el sufrimiento de cualquier concesión sentimental. A través de la historia de un matrimonio de ancianos enfrentando la enfermedad terminal de la esposa, Haneke exploró con una quietud incómoda el desgaste físico y emocional del amor cuando ya no hay nada que hacer, más allá de acompañar. Con su estilo austero, el cineasta austríaco no buscó consuelo ni compasión fáciles, sino una confrontación cruda y lúgubre con la muerte y el envejecimiento.

La obra, de una elegancia inquebrantable, se convirtió en una experiencia tanto devastadora como bella, en la que el amor y la muerte se funden en una danza sin melodía, donde cada gesto parece irreversible. “Amor” no sólo llevó al espectador a la incomodidad, sino que lo obligó a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana, la autonomía, la dignidad y el sacrificio.

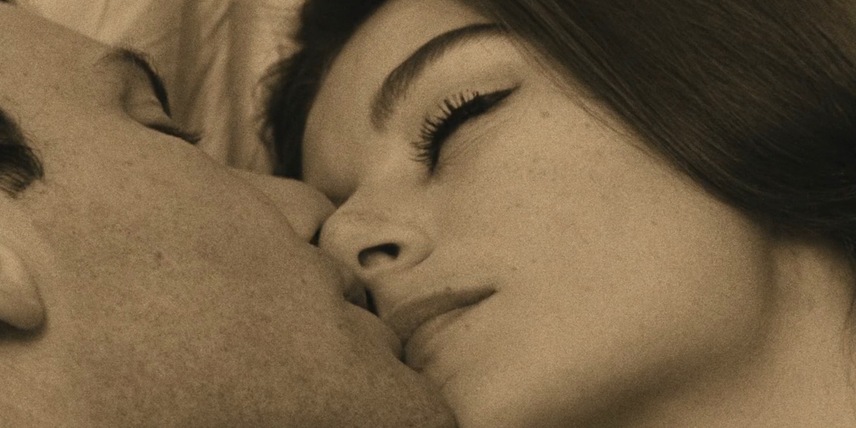

Un año después, "La vida de Adèle" (2013) de Abdellatif Kechiche capturó el ardor de la juventud y el descubrimiento del deseo en una obra que se sintió casi como una invasión de la intimidad. La cámara se adhería al rostro y al cuerpo de sus protagonistas, buscando en sus gestos y miradas una comprensión visceral de lo que arde por dentro. La historia de Adèle, una joven que vive una intensa relación amorosa con otra mujer, no sólo se adentró en las complejidades del deseo y la identidad sexual, sino que también mostró la intensidad de las emociones no siempre articuladas.

La película capturó con una autenticidad desconcertante la vulnerabilidad, el desarraigo y el despertar emocional, creando una experiencia de observación tan íntima que el espectador se sintió partícipe de la misma metamorfosis que las protagonistas. La obra, a la par que ofreció una representación que rompió tabúes sobre la sexualidad, exploró los altibajos de una relación con una honestidad desgarradora. En un contexto en que la representación de la diversidad sexual aún era controvertida en muchos círculos, “La vida de Adèle” fue un manifiesto de sensibilidad y valentía narrativa.

El triunfo de "Parásitos" (2019) de Bong Joon-ho fue un hito sin precedentes en la historia del cine contemporáneo, un auténtico golpe de efecto que trascendió los límites del certamen de Cannes para dejar una huella imborrable en la industria cinematográfica global. La obra maestra de Bong Joon-ho fusionó de manera magistral diversos géneros: sátira social, thriller y drama familiar, convirtiéndose en una crítica feroz a las desigualdades sociales y económicas, mientras que simultáneamente, a través de su complejidad narrativa, se deslizaba entre la comedia y el suspense.

La película no sólo deslumbró por su habilidad para balancear el humor y el drama en momentos de tensión insostenible, sino también por su capacidad para reflexionar sobre las divisiones entre clases sociales de una manera universal, trascendiendo las fronteras culturales. Lo realmente revolucionario de “Parásitos” fue su capacidad para mezclar el realismo social con elementos de un thriller psicológico, manteniendo al público en vilo mientras desvelaba la tragedia de una familia empobrecida y su relación con una familia adinerada, todo en un contexto surcoreano que resonaba a nivel mundial.

La obra no sólo conquistó el corazón del Jurado en Cannes, sino que también rompió las barreras del cine internacional al hacerse con el Oscar a mejor película, un galardón que hasta ese momento había estado reservado para películas de habla inglesa. De esta manera, “Parásitos” no sólo consolidó el cine surcoreano como un referente cinematográfico global, sino que marcó un antes y un después en la historia de los premios más prestigiosos del cine, demostrando que el cine de calidad y la innovación no tiene fronteras lingüísticas ni geográficas.

La victoria de “Parásitos” en Cannes fue, por tanto, mucho más que un premio: fue un testamento de la fuerza de una cinematografía que, hasta entonces, se había subestimado a nivel global. Con este triunfo, Bong Joon-ho no sólo desafió las convenciones de la industria, sino que también alteró el rumbo de la narrativa cinematográfica, ampliando las fronteras de lo que se consideraba posible en el cine de autor.

"Titane" (2021) de Julia Ducournau irrumpió en Cannes como una de las propuestas más audaces y desconcertantes de la última década, llevando la corporalidad humana y sus límites más allá de lo imaginable. La directora francesa, ganadora de la Palma de Oro, exploró un territorio donde lo grotesco y lo sublime se fusionan, presentando una historia de transformaciones físicas y emocionales en la que metal, carne, paternidades fragmentadas y ternura alienada se entrelazan en una narrativa visceral y perturbadora.

“Titane” desafió las convenciones del cine contemporáneo, borrando las fronteras entre lo humano y lo monstruoso, y cuestionando el concepto mismo de identidad y pertenencia. Con su mirada provocadora y sin concesiones, el filme desbordó el imaginario colectivo, celebrando lo inclasificable y lo extraño. Cannes, al premiarla, abrazó lo radical, lo incómodo, lo que no se deja definir con facilidad, reconociendo el poder de la vulnerabilidad que se oculta tras las fachadas de la brutalidad física.

Tres años después, "Anora" (2024) de Sean Baker llevó la mirada de Cannes hacia un territorio completamente distinto, pero igualmente necesario. En este caso, la propuesta de Baker se adentró en los márgenes sociales, aquellos espacios invisibles en los que se encuentran las personas más desatendidas y excluidas. La película, con un enfoque delicado y profundo, capturó los desafíos y las alegrías de aquellos que suelen ser ignorados por las grandes narrativas. A través de una óptica que combina el humor y una ética de la ternura, “Anora” presenta a sus protagonistas con una humanidad palpable, mostrando sus vidas con una sensibilidad que explora el dolor, la lucha y la esperanza.

Baker, como ya lo había hecho con sus trabajos anteriores, da voz a los invisibles, a aquellos que, por lo general, permanecen al margen de las historias que definen a la sociedad. “Anora”, posteriormente, fue la gran vencedora en los Oscar, no sólo como un reflejo de la realidad de quienes habitan las periferias, sino también un acto de resistencia, al construir una narrativa que privilegia lo humano en su estado más puro y vulnerable.

Cannes no siempre ha premiado lo evidente, ni lo cómodo, ni lo previsible. Su historia está tejida, más bien, por una intuición constante hacia lo que incomoda, deslumbra o abre nuevas rutas expresivas. Ha sabido reconocer, una y otra vez, aquello que sacude los cimientos del lenguaje cinematográfico, que desarma convenciones, que deja una marca imborrable en la sensibilidad colectiva. Cada Palma de Oro verdaderamente significativa es mucho más que un trofeo: es una instantánea vibrante del espíritu de su época y, al mismo tiempo, una grieta luminosa por donde se filtra el cine del mañana. Porque las obras que trascienden no se limitan a reflejar el mundo: lo interrogan con lucidez, lo desafían sin miedo y lo reinventan con una mirada nueva.

Mary Carmen Rodríguez