El declive de la estrella, de Tom Cruise al algoritmo

Querido primo Teo:

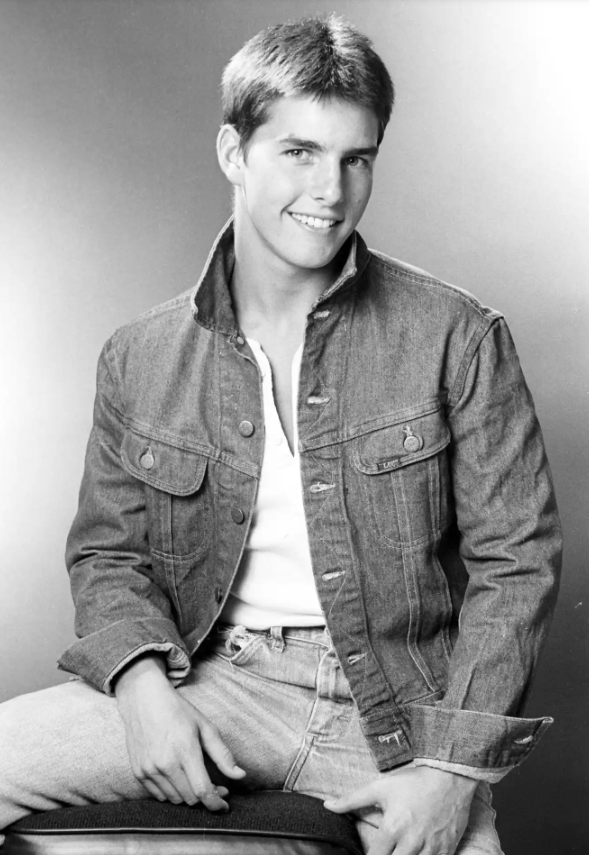

El Oscar honorífico concedido a Tom Cruise no es sólo un premio a la perseverancia, al carisma indiscutible o al músculo taquillero. Es, sobre todo, un gesto cargado de melancolía, casi elegíaco: una condecoración que llega cuando su figura ya no representa únicamente el éxito, sino también la resistencia. Es el reconocimiento tardío a un tipo de estrella que ya no se fabrica, un vestigio viviente de ese Hollywood donde un rostro podía bastar para llenar salas, marcar generaciones y encender pasiones. Cruise no es únicamente un actor con récords; es el último gran titán de un sistema que confiaba en el magnetismo humano más que en la propiedad intelectual. Su trayectoria condensa décadas de historia cinematográfica, desde los años en que el cine se construía alrededor del protagonista hasta esta era presente, gobernada por franquicias, algoritmos y universos narrativos prefabricados. En él se superponen la euforia del espectáculo y la nostalgia por una edad dorada que parece ya irrecuperable. Y en su figura, acaso, se encierra una pregunta incómoda: ¿Qué perdió el cine cuando dejó de creer en sus estrellas?

Tom Cruise creció admirando a las grandes figuras del "nuevo Hollywood", probablemente la generación más brillante que ha conocido la meca del cine desde la edad dorada de los Estudios. Hombres y mujeres que redefinieron el oficio de actuar: Clint Eastwood, Robert Redford, Jack Nicholson, Robert De Niro, Warren Beatty, Gene Hackman, Donald Sutherland, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Jane Fonda, Ellen Burstyn, Diane Keaton, Al Pacino... ¡menuda lista! Y detrás de la cámara, cineastas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma, Woody Allen o George Lucas, que cambiaron para siempre el lenguaje del cine.

Tom Cruise creció admirando a las grandes figuras del "nuevo Hollywood", probablemente la generación más brillante que ha conocido la meca del cine desde la edad dorada de los Estudios. Hombres y mujeres que redefinieron el oficio de actuar: Clint Eastwood, Robert Redford, Jack Nicholson, Robert De Niro, Warren Beatty, Gene Hackman, Donald Sutherland, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Jane Fonda, Ellen Burstyn, Diane Keaton, Al Pacino... ¡menuda lista! Y detrás de la cámara, cineastas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma, Woody Allen o George Lucas, que cambiaron para siempre el lenguaje del cine.

Desde sus inicios en los años ochenta, Cruise supo construir una carrera tan sólida como estratégica, sustentada en el magnetismo, la ambición y una disciplina a prueba de fuego. Fue estrella de acción, galán romántico, héroe torturado. Se atrevió con directores exigentes (Paul Thomas Anderson, Oliver Stone, Stanley Kubrick), consiguió el respeto de la crítica, tres candidaturas al Oscar por “Nacido el cuatro de julio” (1989), “Jerry Maguire” (1996) y “Magnolia” (1999), y mantuvo su estatus cuando muchos de sus contemporáneos se desvanecían.

En un momento clave, “Eyes Wide Shut" (1999) selló su lugar en la historia: fue el protagonista del canto del cisne de un autor legendario. Aún era posible entonces imaginar a una estrella de Hollywood rindiéndose a la mirada intransigente de un cineasta. Pero aquella libertad creativa empezaba a encogerse. Para conservar su lugar en la cima, Cruise optó por una vía distinta: abrazó el blockbuster como ecosistema natural y ancló su carrera a la saga “Misión imposible” (1996-2025), que desde los noventa le ha servido de trampolín y escudo. El precio fue alto: dejó de ser sólo un actor para convertirse en una marca. Esa decisión, tan pragmática como reveladora, lo convirtió en un superviviente de una industria cada vez más gobernada por el cálculo y el control.

En las décadas de los noventa y los dos mil, actores como Brad Pitt encarnaron un equilibrio difícil de sostener: el que une la popularidad masiva con la voluntad de asumir riesgos. Pitt supo alternar su estatus de icono global con interpretaciones complejas en películas como “Doce monos” (1995), “Babel” (2006) o “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford” (2007), que le valió el reconocimiento del exigente Festival de Venecia.

Sandra Bullock, por su parte, transitó con inteligencia desde la comedia ligera hacia papeles más hondos, sin romper nunca el vínculo con el gran público. Su evolución le valió incluso un Oscar por “The blind side” (2009), confirmando su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. Pitt y Bullock brillaron en un ecosistema en el que las películas aún se escribían pensando en sus protagonistas, y en el que el público reconocía en ellos una mezcla de glamour y cercanía que hoy parece, en buena medida, disuelta.

Antes de que ese modelo se extinguiera por completo, surgió una generación dorada de intérpretes que supo equilibrar el magnetismo popular con la rigurosidad artística. Julia Roberts se impuso como la reina indiscutible de la taquilla durante una década. Su sonrisa llegó a ser el emblema de una era, pero su carrera trascendió el mero encanto superficial. Supo infundir humanidad a sus personajes y evolucionar con inteligencia hacia encarnaciones más complejas, como la de “Erin Brockovich” (2000), que no sólo la catapultó a ser la actriz mejor pagada del Hollywood de fines del siglo XX, sino que también le valió el Oscar a la mejor interpretación femenina. Películas como “Closer” (2004) y “Agosto” (2013) consolidaron aún más su capacidad para reinventarse y desafiar las expectativas.

Tom Hanks encarnó una forma profundamente estadounidense de integridad: la del intérprete capaz de despertar empatía inmediata, incluso en los relatos más intensos o dolorosos. De “Philadelphia” (1993) a “Forrest Gump” (1994), de “Náufrago” (2000) a “Capitán Phillips” (2013), fue construyendo una filmografía cimentada en la emoción contenida y la decencia, sin recurrir a estridencias ni exceder los límites de sus personajes. Su presencia transmitía confianza, humanidad y una honestidad serena que lo convirtieron en una de las figuras más queridas del cine contemporáneo. En muchos sentidos, Hanks heredó el espíritu del “buen ciudadano americano” que James Stewart representó con maestría en la era clásica: íntegro, accesible, profundamente humano.

Hay nombres que forman esa estirpe de actrices que parecen haber nacido al margen del sistema, incluso cuando trabajan plenamente dentro de él. Desde sus primeros pasos en Hollywood, Nicole Kidman ha demostrado una notable disposición al riesgo, entregándose a directores tan singulares como Lars Von Trier o Yorgos Lanthimos, capaces de revelar la complejidad oculta tras una belleza que podría parecer esculpida en un taller de Lladró.

Cate Blanchett, por su parte, ha sabido transitar con elegancia entre los grandes universos de la fantasía, con ”El señor de los anillos” (2001-2003) o “Thor: Ragnarok” (2017), y los retratos psicológicos más inquietantes, como “Blue Jasmine” (2013) o “TÁR” (2023), donde se consagra como una de las grandes intérpretes de nuestro tiempo.

Kate Winslet, desde el fenómeno “Titanic” (1997), eligió una senda valiente e intensa, guiada más por el instinto que por el cálculo. Así lo demuestran sus trabajos en en "The Reader" (2008) o “Revolutionary Road” (2008), así como en las aclamadas miniseries “Mildred Pierce” (2011) y “Mare of Easttown” (2021), que la han confirmado como una actriz de registros profundos y convicción férrea.

Y en lo más alto de esa constelación brilla Meryl Streep: la referencia ineludible. Con más nominaciones al Oscar que ningún otro intérprete, su carrera es un monumento a la versatilidad, la profundidad y el rigor. Ha sido icono, actriz de culto, símbolo de excelencia interpretativa. Pero, por encima de todo, ha demostrado que es posible habitar el estrellato sin rendirse a sus exigencias. Streep es un puente entre dos épocas: la del cine que creía en la palabra, el matiz y el gesto, y la del engranaje industrial que subordina cada decisión a la lógica de la marca y la franquicia. En ella resiste la idea de que el arte y el éxito no tienen por qué ser enemigos.

Entre todos los grandes nombres que marcaron el cambio de siglo, Leonardo DiCaprio ocupa un lugar singular: ha conseguido mantenerse como una superestrella sin necesidad de franquicias, fiel a una trayectoria guiada por directores de prestigio (Scorsese, Nolan, Tarantino, Iñárritu, Luhrmann) y rechazando de forma sistemática cualquier vínculo con sagas. Su nombre sigue siendo sinónimo de cine-acontecimiento: cada estreno es percibido como un gesto artístico, no como un producto de repetición. En muchos sentidos, representa el contramodelo de Tom Cruise: una estrella que ha optado por otra forma de resistencia, no basada en la reiteración de una fórmula, sino en la coherencia artística y la confianza en los relatos que arriesgan.

Pero si hay una fuerza que ha redibujado el mapa del cine global, esa es Disney. La compra de Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) y 20th Century Fox (2019) convirtió al Estudio en el mayor generador de contenido del planeta. Lo que antes eran ramas diversas del cine industrial estadounidense (la animación, los superhéroes, el cine de aventuras, la ciencia ficción) pasaron a formar parte de un único ecosistema regido por la lógica del universo expandido y la explotación sin fin. Disney no sólo concentró el poder, sino que impuso un nuevo estándar: películas planificadas como entregas de una cadena narrativa interminable, ajustadas a moldes de guión, estética y tono.

En este esquema, los actores se convierten en piezas fácilmente reemplazables, y los directores en meros ejecutores de una visión dictada por intereses corporativos. A decir verdad, la industria audiovisual siempre ha funcionado con una lógica empresarial, pero es en épocas de crisis como la actual, marcada por fusiones, despidos masivos y bancarrotas, cuando esta dinámica se vuelve más evidente. En ese contexto, lo más sencillo y rentable no es arriesgar con nuevas ideas, sino exprimir el valor del catálogo existente, capitalizando propiedades intelectuales ya consolidadas.

Cruise, Pitt, DiCaprio, Hanks, Bullock o Roberts emergieron en un momento donde aún había espacio para lo individual. En cambio, las nuevas generaciones de actores entran a menudo a través de los universos construidos y muchos de ellos, aún con talento indiscutible, no escapan a la lógica del engranaje. Timothée Chalamet, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Emma Stone o Jennifer Lawrence dominan hoy la conversación cultural. Son rostros reconocibles, versátiles, capaces de alternar proyectos de prestigio con grandes producciones comerciales.

Pero su estrellato, aunque brillante, está inevitablemente condicionado por los códigos del presente: una exposición constante, la necesidad de autopromoción continua y una dependencia cada vez mayor del contexto viral que imponen las redes sociales y la lógica del algoritmo. Navegan en un terreno híbrido, donde el arte convive, a veces incómodamente, con el producto, y donde la visibilidad suele pesar más que la trayectoria.

Poseen esa cualidad que diferencian a las estrellas del común de los mortales, además tienen talento, sin duda, pero también son conscientes de que su permanencia no está garantizada por el oficio, sino por su capacidad para insertarse en una conversación globalizada, fragmentaria y fugaz. En ellos, el carisma se mide tanto en taquilla como en "trending topics".

El tránsito del estrellato clásico al actual no es sólo una cuestión de nombres, sino de sentido. Lo que ha cambiado es la naturaleza misma del vínculo entre el espectador y el cine. En el camino hemos perdido una relación más íntima y ritual con las películas: esa espera cargada de deseo ante el próximo estreno, esa confianza casi ciega en que la sola presencia de un actor o actriz bastaba para hacernos entrar, sin reservas, en una historia. La sustitución de la estrella por la franquicia ha dado lugar a un cine más seguro, pero también más previsible.

Ya no asistimos al despliegue de una mirada singular o de una emoción irrepetible, sino a la reproducción meticulosa de fórmulas probadas. Las películas han dejado de ser territorios de descubrimiento para convertirse en piezas de un engranaje industrial, eslabones de una cadena de contenido que debe alimentar de forma constante una demanda insaciable.

Esa lógica ha transformado también al espectador, que ahora consume cine con los mismos reflejos acelerados con los que navega por las redes sociales: buscando lo familiar, lo inmediato, lo efímero. La experiencia del visionado se ha adaptado a una cultura de la inmediatez, donde la atención es un recurso escaso y la sorpresa, un lujo cada vez más difícil de permitirse. Del mismo modo, la prensa cinematográfica ha visto erosionada su independencia, atrapada entre la precariedad económica, el férreo control de los Estudios y una cámara de eco que sólo amplifica los discursos oficiales, las campañas de promoción y los fenómenos virales.

Cada vez resulta más difícil encontrar una mirada crítica que escape del engranaje publicitario que domina la conversación. En este paisaje, el brillo genuino de las estrellas se ha visto eclipsado por la luz artificial de la repetición constante: la insistencia en fórmulas conocidas, en rostros reciclados, en productos diseñados para la máxima exposición pero escasa profundidad. El estrellato, así, pierde su aura para convertirse en un reflejo parpadeante y pasajero.

Y sin embargo, no todo está perdido. En medio de la saturación y la homogeneización, todavía emergen figuras que desobedecen el guión impuesto, que apuestan por la ambigüedad, la profundidad y lo imprevisible. Zendaya ha sabido construir una carrera que desafía estereotipos, transitando con inteligencia y estilo entre la televisión, el cine de autor y las grandes producciones de Estudio, desdibujando fronteras y expectativas.

Actores como Paul Mescal, Jessie Buckley, Florence Pugh, Josh O'Connor, o Andrew Scott encarnan una nueva generación que privilegia la emoción auténtica por encima de la exposición constante, que rehúye la vorágine de la autopromoción para abrazar el misterio y la complejidad de sus personajes. Son intérpretes que invitan a detenerse, a escuchar, a sentir. En ellos reside la esperanza de que el cine, y el estrellato que lo habita, puedan aún ser espacios de resistencia y reinvención.

Del lado de la dirección, cineastas como Greta Gerwig, Jordan Peele, Barry Jenkins, Damien Chazelle o Ari Aster están demostrando que aún es posible crear desde un lugar profundamente personal y conmovedor, incluso en medio del implacable engranaje industrial. Su trabajo revela que la voz auténtica y la mirada singular pueden coexistir con las exigencias comerciales, abriendo caminos inesperados dentro de un sistema que suele priorizar la uniformidad.

Al mismo tiempo, surge un público más exigente y curioso, que se aleja poco a poco de las fórmulas predecibles y los relatos prefabricados. Este espectador busca historias que desafíen, que conmuevan, que sorprendan; reclama cine que no sólo entretenga, sino que invite a pensar y sentir más allá de la superficie. En esa tensión entre la industria y la autenticidad, se dibuja el futuro del cine.

El Oscar a Tom Cruise es, sin duda, un reconocimiento merecido, pero también una elegía. Es un recordatorio solemne de un tipo de estrellato que ya no volverá, una manera de hacer cine que se encuentra al borde de la extinción, y una experiencia de espectador que hoy resulta casi exótica, casi relicta en un mundo saturado de franquicias y marcas. Sin embargo, este homenaje puede y debe leerse también como un estímulo: la oportunidad de cuestionarnos qué clase de cine queremos, qué tipo de estrellas necesitamos y, sobre todo, qué estamos dispuestos a defender como público consciente y activo. Porque en esa reflexión se juega el futuro de un arte que, pese a las transformaciones, sigue siendo capaz de conmovernos y sorprendernos.

El Oscar a Tom Cruise es, sin duda, un reconocimiento merecido, pero también una elegía. Es un recordatorio solemne de un tipo de estrellato que ya no volverá, una manera de hacer cine que se encuentra al borde de la extinción, y una experiencia de espectador que hoy resulta casi exótica, casi relicta en un mundo saturado de franquicias y marcas. Sin embargo, este homenaje puede y debe leerse también como un estímulo: la oportunidad de cuestionarnos qué clase de cine queremos, qué tipo de estrellas necesitamos y, sobre todo, qué estamos dispuestos a defender como público consciente y activo. Porque en esa reflexión se juega el futuro de un arte que, pese a las transformaciones, sigue siendo capaz de conmovernos y sorprendernos.

Porque si algo nos enseñó el viejo Hollywood, es que no hay espectáculo sin asombro, ni arte sin la chispa de lo inesperado. Y mientras exista alguien dispuesto a mirar con autenticidad, ya sea desde delante o detrás de la cámara, mientras quede esa mirada sincera que busca conmover, desafiar y transformar, el cine tendrá un futuro vivo y vibrante, capaz de seguir habitando nuestra imaginación y nuestro corazón.

Mary Carmen Rodríguez