Rock Hudson, un siglo de la lucha entre el hombre y el mito

Querido primo Teo:

En la historia del cine hay rostros que parecen haber sido esculpidos para la eternidad. Rock Hudson fue uno de ellos: un perfil noble, una sonrisa capaz de desarmar al más cínico y esa serenidad firme que el Hollywood clásico convirtió en emblema de una masculinidad casi mítica. Era un héroe sin aristas visibles, una figura construida para que nada en él pareciera vacilar. Su mera aparición bastaba para que la pantalla se expandiera, como si el encuadre se rindiera ante la evidencia de su estatura. El público no entraba a ver sus películas: entraba a contemplarlo, a dejarse arrastrar por la fantasía de un mundo donde existían hombres así, perfectos, luminosos, inquebrantables. Él encarnó el sueño romántico de toda una época: el galán absoluto, el amante ideal que Hollywood prometía en la penumbra de las salas. Su imagen no sólo se veía, se consumía. Fue un icono cuidadosamente pulido por los Estudios, una construcción de impecable fotogenia, un producto de deseo masivo. Pero toda luz intensa proyecta una sombra a su medida. Detrás de esa silueta impecable se escondía una grieta profunda: la fractura entre el hombre y el mito, entre el cuerpo real y el personaje que el sistema (y él mismo) estaban obligados a sostener.

Bajo la alfombra roja había miedo. Bajo las portadas impecables, una vida en fuga. Hudson vivió mucho tiempo como si incluso fuera de cámara habitara un plató permanente, interpretando sin descanso el papel que le habían asignado. El secreto que cargaba (y que el Hollywood moralista de los años dorados jamás le habría permitido mostrar) convirtió su existencia en un guión paralelo, clandestino, lleno de puertas traseras, pactos de silencio y afectos prohibidos.

Bajo la alfombra roja había miedo. Bajo las portadas impecables, una vida en fuga. Hudson vivió mucho tiempo como si incluso fuera de cámara habitara un plató permanente, interpretando sin descanso el papel que le habían asignado. El secreto que cargaba (y que el Hollywood moralista de los años dorados jamás le habría permitido mostrar) convirtió su existencia en un guión paralelo, clandestino, lleno de puertas traseras, pactos de silencio y afectos prohibidos.

Su grandeza pública y su tristeza íntima no fueron dos relatos distintos, sino el anverso y reverso del mismo mito. Porque, al final, Rock Hudson fue más que un galán perfecto: fue la prueba dolorosa de cómo una industria capaz de fabricar sueños podía exigir a cambio la renuncia a la verdad de uno mismo.

Roy Harold Scherer Jr., antes de ser Rock Hudson, nació el 17 de noviembre de 1925 en Winnetka, Illinois, entre carencias materiales, silencios incómodos y heridas afectivas que nadie sabía nombrar. De aquel origen áspero, propio de un padre alcohólico y abusador y una madre controladora y dominante, no conservó casi nada, salvo una determinación silenciosa: escapar, reinventarse, no quedar atrapado en la vida que parecía asignada de antemano.

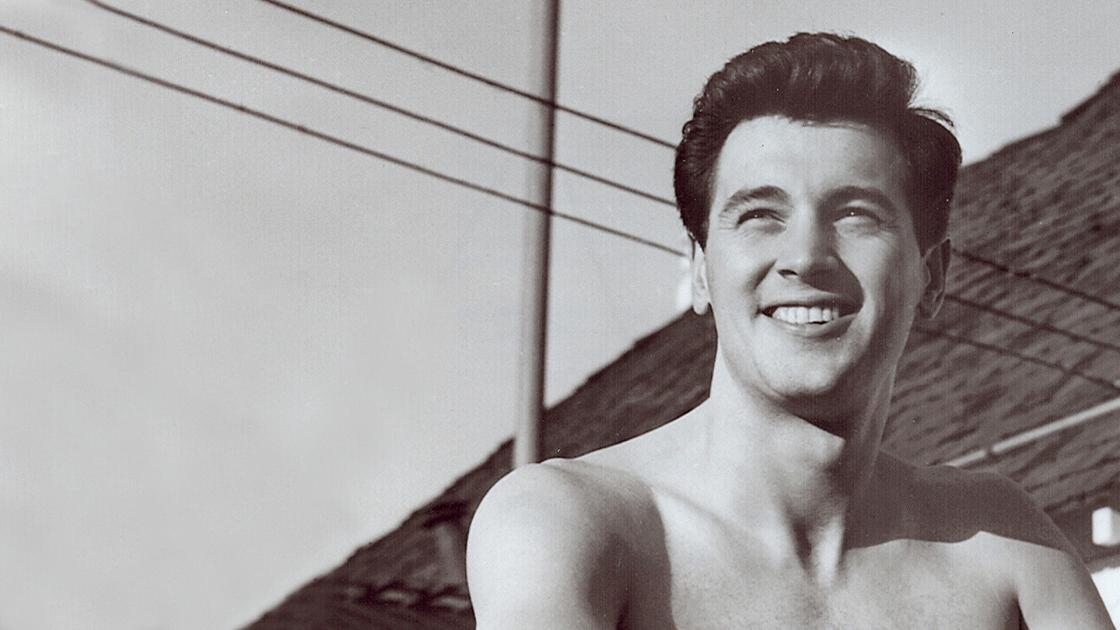

Tras servir en la Segunda Guerra Mundial, llegó a California con un sueño que no sabía formular y un rostro que llamaba la atención incluso antes de que él aprendiera a utilizarlo como instrumento. Había en su estampa algo todavía crudo, sin pulir, pero magnético.

Su destino se cruzó entonces con el agente Henry Willson, un escultor de identidades ajenas, elaborador de pasteles de carne y genio del marketing, capaz de fabricar hombres en la siempre pacífica comunidad de Tinseltown como quien registra marcas y empaqueta promesas. Willson le ofreció un pacto fáustico: le daría una vida nueva a cambio de obediencia absoluta.

Primero vino el nombre, duro como una montaña y fluido como un río: Rock Hudson. Después, la maqueta de un mito. Universal Pictures se encargaría del resto: dicción, modales, sonrisa, postura, entrevistas; un manual completo sobre cómo ser deseado por todos sin pertenecer del todo a nadie. Cada gesto fue aprendido, cada arista limada, cada debilidad protegida bajo capas de celuloide.

Así nació Rock Hudson, un invento bello, rentable y disciplinado. El Estudio lo presentó como heredero natural de Cary Grant, y el público aceptó sin resistencia aquella criatura diseñada para ser luminosa. Durante años, su carrera fue una línea ascendente sin grietas: películas como espejos relucientes en los que la clase media americana podía contemplar su propio ideal romántico, ordenado y eterno. Pero la superficie perfecta empezó a resquebrajarse cuando, a mediados de los años cincuenta, Hudson se encontró con Douglas Sirk.

Sirk, maestro en construir melodramas como vitrinas de cristal (transparentes en apariencia, asfixiantes en el fondo), obligó a Hudson a mirarse desde dentro. Bajo su dirección, el galán de mármol empezó a revelar fisuras humanas. En "Obsesión" (1954), "Sólo el cielo lo sabe" (1955) y "Escrito sobre el viento" (1956), Hudson interpretó a hombres atravesados por deseos imposibles, hipocresías sociales y pasiones que la moral de la época exigía reprimir.

En esos personajes encontró un reflejo íntimo, una vibración peligrosa: por primera vez, la estatua parecía respirar. El público empezó a ver al actor; la crítica, finalmente, también. Y, aunque nadie lo decía en voz alta, algo en aquellos papeles rozaba la biografía secreta que Hudson jamás podría admitir.

La consagración llegó con “Gigante” (1956). Aquel rodaje, marcado por la sombra de la prematura muerte de James Dean y por la imponente presencia de Elizabeth Taylor, exigía algo más que carisma o apostura física: la película pedía fisuras, orgullo herido, contradicciones morales y una evolución interior que atravesara décadas.

Hudson las ofreció con una sobriedad contenida, casi dolorosa. La nominación al Oscar no fue sólo una coronación pública: marcó un punto de inflexión íntimo. Por primera vez, Hollywood parecía reconocer no al ídolo, sino al intérprete que había debajo.

Desde entonces, Hudson se movió entre dos aguas que parecían incompatibles y, sin embargo, él logró armonizar: la hondura dramática y la ligereza radiante. Tras “Gigante”, conquistó una nueva cima en las comedias románticas junto a Doris Day con ”Confidencias a medianoche” (1959), “Pijama para dos” (1961) y “No me mandes flores” (1964), donde el encanto se convertía en mecanismo de precisión: ritmo, réplica, gesto, pausa.

Allí su cuerpo hablaba tanto como sus palabras, y la química entre ambos era un destello de alegría controlada, casi artesanal. Si en el melodrama exploraba la herida, en la comedia celebraba la máscara: dos modos distintos de revelar y ocultar al mismo tiempo.

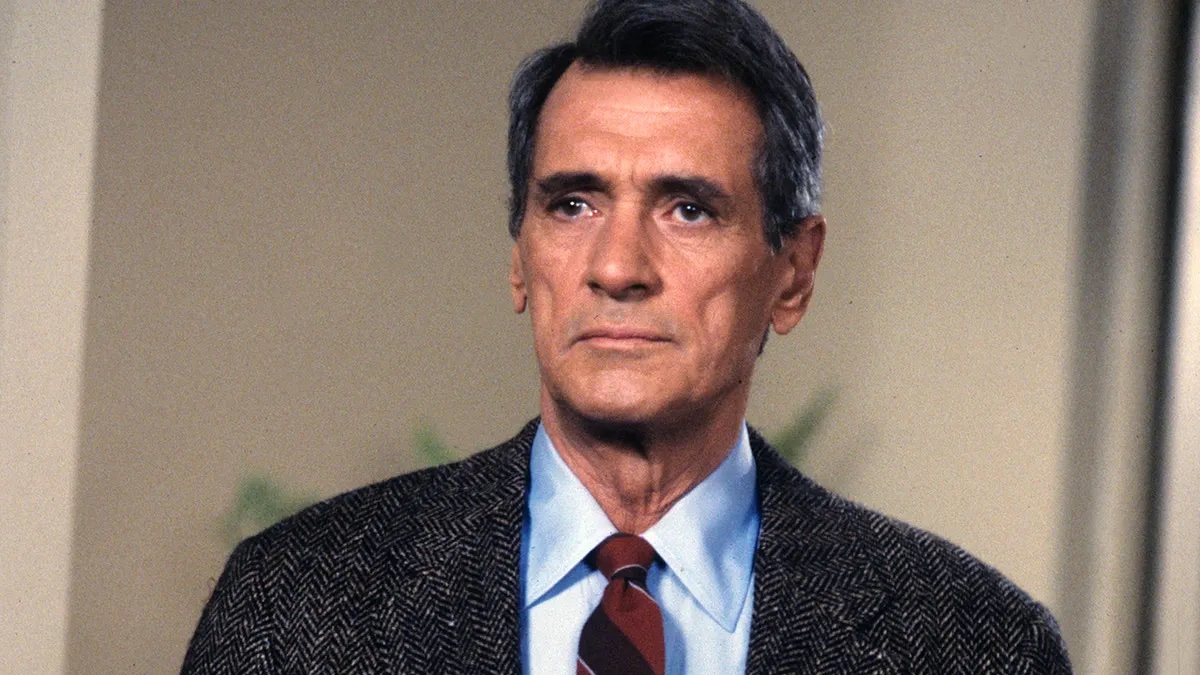

Pero el mundo que lo había creado empezaba a derrumbarse. A finales de los sesenta, el viejo sistema de Estudios agonizaba y muchas estrellas quedaron suspendidas en el aire, sin un relato que las sostuviera. Hudson, en cambio, comprendió algo esencial: la pantalla pequeña iba a ser el nuevo escenario del hogar americano.

Su reinvención televisiva con “McMillan y esposa” (1971-1977) le devolvió centralidad y prestigio, demostrando que sabía resistir al gran enemigo de Hollywood: el olvido. Mientras otros quedaban convertidos en reliquias, él se mantuvo, adaptándose sin perder del todo el aura que lo había convertido en mito.

Sin embargo, nada de aquello apaciguó la maquinaria feroz del silencio. Hudson era homosexual en una industria construida sobre apariencias, mitologías prefabricadas y contratos morales no escritos que castigaban lo real con una violencia glacial.

Su vida íntima se convirtió en un territorio minado: rumores aplastados antes de hacerse voz, amistades escogidas con bisturí, un matrimonio ficticio con Phyllis Gates (la secretaria de su agente) para contener sospechas y que sólo duró dos años, fotografías calculadas al milímetro, fiestas filtradas, puertas traseras, llamadas a deshoras, cómplices discretos y el miedo incesante a una portada que podía arruinarlo todo en un solo titular. No era únicamente un actor interpretando un papel ante la cámara: era un ser humano obligado a protagonizar su propia mentira para poder existir dentro del sistema que lo veneraba.

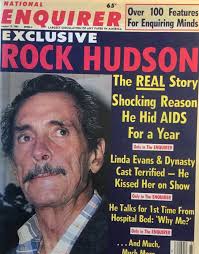

El muro se derrumbó en 1985. Cuando Hudson anunció que padecía sida, el mundo, o al menos el mundo que había creído en él como epítome del galán perfecto, contuvo la respiración. La revelación estalló en los periódicos como una noticia inconcebible: el símbolo viril de la pantalla encarnaba ahora la enfermedad más temida, envuelta en ignorancia, prejuicio y odio.

El muro se derrumbó en 1985. Cuando Hudson anunció que padecía sida, el mundo, o al menos el mundo que había creído en él como epítome del galán perfecto, contuvo la respiración. La revelación estalló en los periódicos como una noticia inconcebible: el símbolo viril de la pantalla encarnaba ahora la enfermedad más temida, envuelta en ignorancia, prejuicio y odio.

De pronto, el mito se volvió vulnerable, mortal, humano. Su nombre, que durante décadas había servido para vender deseo, glamour y estabilidad, se transformó en altavoz involuntario de una tragedia colectiva que muchos preferían seguir negando.

En medio del ruido y del espanto social, emergió una lealtad luminosa. Elizabeth Taylor. Amiga, colega y testigo de su mejor época desde “Gigante”, decidió no apartar la mirada. Tomó el relevo moral y se convirtió en una de las grandes voces del activismo contra el sida, un combate que cambiaría conciencias, políticas y destinos. Hudson murió ese mismo año, pero dejó algo irreversible: el silencio había sido roto para siempre. Y por esa grieta, que antes fue escándalo, empezó a entrar la verdad.

Ahora, en el centenario de su nacimiento, Rock Hudson se recorta como una figura doble: luminaria y mártir, ídolo y prisionero, estrella y hombre herido. Un cuerpo convertido en emblema y, al mismo tiempo, en escondite. Su filmografía permanece intacta, brillante, elegante, emocionante, custodiada por el afecto del público y por la vigencia de unos personajes que siguen respirando en la pantalla. Pero su vida, observada hoy con la distancia que da el tiempo, nos fuerza a mirar el reverso: la falsificación sistemática de la intimidad, el precio devastador del mito, la violencia sutil, pero implacable, del silencio impuesto.

Rock Hudson no fue sólo un galán clásico. Fue un espejo. En él se reflejan tanto el esplendor del Hollywood dorado como las sombras que aquel esplendor necesitaba para sostener su ilusión. Era la sonrisa que iluminaba el CinemaScope y, a la vez, el gesto que se quebraba fuera del foco.

Rock Hudson no fue sólo un galán clásico. Fue un espejo. En él se reflejan tanto el esplendor del Hollywood dorado como las sombras que aquel esplendor necesitaba para sostener su ilusión. Era la sonrisa que iluminaba el CinemaScope y, a la vez, el gesto que se quebraba fuera del foco.

Su historia, al final, no habla únicamente del cine ni de la cultura de una época, sino de algo que desborda cualquier frontera histórica: el abismo entre lo que somos y lo que el mundo nos permite ser; la eterna batalla entre la identidad íntima y el papel social que se nos exige interpretar. Quizá por eso su figura perdura: porque, más allá del mito y de la tragedia, Hudson nos recuerda que ningún brillo es completo si obliga a vivir a oscuras. Y en esa lección, dolorosa, humana, luminosa al fin, reside su legado más profundo.

Mary Carmen Rodríguez