Un viaje por Robert Redford, de Sundance Kid a maestro del cine independiente

Querido Teo:

Como si estuviéramos hablándote al oído, ojalá este recorrido sirva para reconciliarte con su cine, para animarte a revisitarlo sin prisa, y para que, cuando vuelvan los créditos de alguna película suya, recuerdes que hubo un actor y un director que creyó que la elegancia también es una forma de valentía.

Nacer estrella sin proponérselo

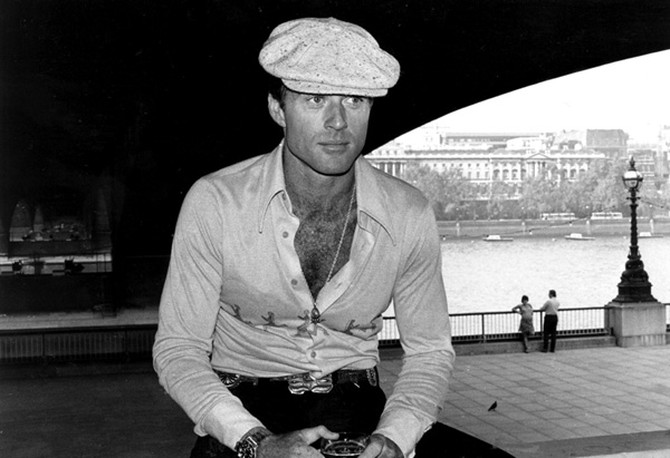

Se ha ido Robert Redford a los 89 años en su casa de Sundance (Utah). La noticia ha recorrido el mundo del cine con una mezcla de gratitud y respeto, como cuando uno se levanta de la butaca y, en lugar de aplaudir, prefiere guardar silencio para escuchar cómo se apagan los ecos de una vida larga y llena de sentido. Redford fue el último caballero de Hollywood y, a la vez, un disidente amable de su ruido. El actor de sonrisa limpia que eligió el retiro de la montaña para convertirlo en un hogar creativo y, sobre todo, en una plataforma desde la que ayudar a otros a contar sus historias. Esa es la estampa final que deja un artista que atravesó seis décadas sin perder curiosidad ni decoro.

Se ha ido Robert Redford a los 89 años en su casa de Sundance (Utah). La noticia ha recorrido el mundo del cine con una mezcla de gratitud y respeto, como cuando uno se levanta de la butaca y, en lugar de aplaudir, prefiere guardar silencio para escuchar cómo se apagan los ecos de una vida larga y llena de sentido. Redford fue el último caballero de Hollywood y, a la vez, un disidente amable de su ruido. El actor de sonrisa limpia que eligió el retiro de la montaña para convertirlo en un hogar creativo y, sobre todo, en una plataforma desde la que ayudar a otros a contar sus historias. Esa es la estampa final que deja un artista que atravesó seis décadas sin perder curiosidad ni decoro.

Su primer gran éxito, el que lo convirtió en estrella, llegó con "Dos hombres y un destino" (1969). Allí nació el sobrenombre que le acompañaría siempre, Sundance Kid, y allí se selló la amistad de por vida con Paul Newman. Fue un fogonazo de modernidad dentro del western, una película juguetona y melancólica que renovó el género con humor, romanticismo y una química de leyenda. Ese espíritu, desde la música y el recuerdo, completa un paseo cómplice por la película que devolvió el aire fresco a un paisaje cansado.

A partir de entonces supo ser estrella sin pose. Venía entrenado en el escenario y la televisión, tenía el tempo exacto de la comedia que asomó en "Descalzos por el parque" (1967) y un aplomo casi tímido para sostener el plano en silencio. Cuando su nombre empezó a significar taquilla y sofisticación, respondió con algo mejor que una imagen: personajes con barro en las manos, héroes sin chulería, perdedores que nunca dejaban de escuchar. Y por aquí ya se intuyó que aquel magnetismo no era una moda, sino una forma de estar en el mundo.

La alianza con Newman dejó otro tótem que no envejece. "El golpe" (1973) es la travesura perfecta, una partitura de relojería donde el carisma se traduce en precisión narrativa. Basta acordarse del cosquilleo del timo bien tramado, de la liturgia en la que todo se finge para que suceda la verdad del cine. Lo explicamos con detalle y cariño, recordando cómo esa pareja masculina se volvió icono por química y por gracia, no por alarde. Y si apetece escucharlo con pausa, con el mimo de quien restaura una foto querida, ahí está el programa del podcast que se detiene en esa película como quien extiende una baraja sobre la mesa.

La madurez de un intérprete y un director

Con Sydney Pollack aprendió a respirarse por dentro. "Tal como éramos" (1973), junto a Barbra Streisand, sigue siendo una historia de amor que cambia el humor con un plano sostenido. Allí estaba el Redford romántico y complejo, el que entendía que una mirada puede decir lo que ninguna arenga. Quien quiera volver a ese temblor encontrará un recorrido delicado, sin prisas, como se camina una canción que se ha vuelto casa.

La alianza con Pollack le llevó a la intemperie de "Las aventuras de Jeremiah Johnson" (1982) y a la épica íntima de "Memorias de África" (1985). Pero lo más valioso que fijó en ese periodo fue una ética. Redford parecía pedirle a cada personaje una razón para existir más allá de la lucidez del espejo. Esa misma brújula lo empujó a situarse detrás de la cámara, donde encontró no sólo otra profesión, sino otra manera de cuidar a los demás.

"Gente corriente" (1980) le dio el Oscar al mejor director, pero sobre todo le dio una voz serena para hablar de heridas discretas y reconciliaciones que no hacen ruido. Luego llegaron la mirada moral de "Quiz Show (El dilema)" (1994), el rumor de río y memoria de "El río de la vida" (1992), la emoción de pasar del testimonio a la forma sin perder limpieza. Lo resumimos con puntería cuando, ya en plena madurez, le llamamos el señor director subrayando su gusto por los intérpretes y por las historias con conciencia.

De ese lugar detrás del visor nace su legado más perdurable. Convertir su amor por la naturaleza en un hogar e inventar, desde ese hogar, una comunidad. El Instituto y el Festival de Sundance no fueron un gesto de prestigio, sino una cosecha paciente y generosa. Redford tendió la mano a cineastas que todavía no tenían voz y abrió un camino para que el cine independiente encontrara un auditorio y un mercado sin dejar de ser, ante todo, riesgo y artesanía. Tenemos un hilo de esa genealogía, de cómo la independencia se volvió criterio y no coartada, de cómo la mirada estadounidense aprendió a escucharse fuera del sistema.

Asuntos de Estado y de conciencia

Redford fue también el rostro limpio de una obsesión muy setentera por comprender el poder. "El candidato" (1972) radiografió la mecánica de la imagen política y "Todos los hombres del presidente" (1976) hizo algo más que reconstruir el Watergate. Convirtió la obstinación del periodismo en épica cívica y tradujo el tesón de dos reporteros cabezotas en un manual de integridad para varias generaciones. Todo ello contado en clave histórica y sentimental, con nombres y fechas y con la emoción de quien sabe que una redacción puede cambiar un país.

A Redford le gustaban las historias donde el deber vuelve a ser una palabra grande. Por eso encajó tan bien en tramas de espionaje, en dilemas de periodistas, en viajeros solitarios que se miden con lo esencial cuando el ruido desaparece. Ya cerca del ocaso decidió mirarse a fondo como actor. "Cuando todo está perdido" (2013) es un desafío físico y moral a solas, casi sin diálogo, con el mar como antagonista y espejo. Aventura íntima y a meditación en marcha sobre el aguante y la serenidad.

Cuando anunció que colgaría las botas eligió despedirse actuando, con una sonrisa tímida, en “The old man & the gun” (2018). Una balada crepuscular de atracador educado que parecía escrita para su manera de encarar la vida. Una despedida con encanto y contraluz, de esas que se quedan adheridas a los buenos modales de un plano medio.

Sombras, resistencias y despedidas

Nadie llega tan lejos sin pagar peajes íntimos. Redford atravesó dos momentos especialmente duros. En 1959 perdió a su primer hijo, Scott, con apenas unas semanas de vida. Décadas después, en 2020, despidió a James, cineasta y activista, vencido por un cáncer de vías biliares tras una vida de lucha y concienciación sobre los trasplantes. Nunca hizo espectáculo del dolor. Lo sobrellevó como quien entiende que el amor es privado y que el trabajo también puede ser refugio. En entrevistas escogidas insistía en que su mayor logro eran sus hijos y que la naturaleza, desde niño, había sido su manera de seguir respirando.

Nadie llega tan lejos sin pagar peajes íntimos. Redford atravesó dos momentos especialmente duros. En 1959 perdió a su primer hijo, Scott, con apenas unas semanas de vida. Décadas después, en 2020, despidió a James, cineasta y activista, vencido por un cáncer de vías biliares tras una vida de lucha y concienciación sobre los trasplantes. Nunca hizo espectáculo del dolor. Lo sobrellevó como quien entiende que el amor es privado y que el trabajo también puede ser refugio. En entrevistas escogidas insistía en que su mayor logro eran sus hijos y que la naturaleza, desde niño, había sido su manera de seguir respirando.

Sobre la muerte fue franco y pudoroso. Dijo que todavía podía reírse de ella, no para negarla, sino para quitarle estridencia, y confesó que a nadie le gusta hablar de su final, que lo difícil no era irse, sino decir en voz alta que uno va a irse. Esas frases, dichas con el humor de quien se ha ganado el derecho a la serenidad, quedaron como una brújula íntima.

Tal vez por eso su último gesto ante una cámara resulta tan lógico. En 2019 reapareció unos segundos en una superproducción para cerrar un círculo con un guiño, "Los vengadores: Endgame", y en marzo de 2025 se dejó ver por sorpresa en "Dark winds", la serie que producía y cuidaba desde la trastienda. Fue un cameo mínimo junto a George R.R. Martin, una aparición casi secreta que sonaba a brindis entre amigos antes de apagar la luz.

Epílogo que es brindis

Hay estrellas que encandilan y pasan. Hay vidas que se vuelven método y que duran en los demás. La de Redford pertenece a este segundo grupo. Un actor que nunca abusó de su carisma porque entendió que el carisma es herramienta, no fin. Un director que escuchaba a sus intérpretes antes de pedir la toma buena. Un ciudadano que convirtió su nombre en infraestructura para otros, que transformó su amor por el paisaje en un compromiso de conservación y su prestigio en oportunidades para las voces nuevas.

Si alguna vez uno dudó del sentido de este oficio, basta con mirar su filmografía como un mapa. Está la alegría limpia del timo bien tramado y la melancolía justa del western que aprende a sonreír. Está el rigor del periodismo convertido en aventura y la épica del hombre solo que decide no rendirse. Está, quizá por encima de todo, la fe en que una buena historia todavía puede mejorar un poco la vida de quienes la escuchan.

Durante estos años hemos podido mirar a Redford desde todas las orillas y a todas se les ha dedicado su ratito de amor. Por eso este viaje no es un adiós triste, sino un agradecimiento en voz alta. Redford, el de los ojos claros, el de la paciencia elegante, el aventurero que amaba el silencio de las montañas y el productor que inventó un Festival para que otros hablaran, sigue aquí. Vive en los planos que se quedan cuando cierran las salas. En ese gesto de ponerse el sombrero antes de cruzar la puerta. En esa manera de irse como vivió, con discreción, con decoro, con un último guiño.

Carlos López-Tapia